La crise de l'absolutisme français (1715-1789)

Visualisations : 53487 (11/j)

Modifié : 10/09/2020 à 17h59

La mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 ouvre une nouvelle période de régence, la troisième consécutive. Louis XV, alors âgé de cinq ans, succède à son arrière-grand-père. Le pouvoir est délégué à son grand oncle le duc d'Orléans jusqu'en 1723, date où Louis XV est proclamé majeur. Si le roi bénéficie au début de son règne d'une grande popularité qui lui vaut le surnom de « Bien-Aimé », la situation se dégrade rapidement vers 1750. Son règne, et celui de son successeur Louis XVI à partir de 1774, va être marqué par le déclin de l'autorité royale qui souffre d'une montée des oppositions, de la désacralisation de la personne du roi et de l'esprit critique des Lumières. Les deux rois vont se heurter à une opposition parlementaire revigorée qui va les entraver dans leurs tentatives de réforme et aboutir aux états généraux de 1789.

La régence : le réveil des oppositions (1715-1723)

Le réarmement des oppositions

La méfiance de Louis XIV à l'égard de son neveu Philippe d'Orléans, futur Régent, l'avait poussé à rédiger un testament instituant un Conseil de régence entravant sa liberté d'action. Peu après son arrivée au pouvoir (1715), Philippe d'Orléans fait casser ce testament par le Parlement de Paris et restitue en échange le droit de remontrance (sans enregistrement préalable des édits) aux Parlements.

Philippe d'Orléans est un homme assez énergique, doué d'une grande intelligence, libertin accusé de murs dissolus. A l'ambiance bigote caractérisant les dernières années de Louis XIV à Versailles se substitue un esprit de frivolité. La Cour revient à Paris, aux Tuileries, qui redevient pour un temps la véritable capitale du royaume. Les jansénistes se voient à nouveau tolérés par le pouvoir : leurs opposants les plus virulents sont écartés tandis que Noailles, archevêque de Paris bienveillant envers eux, est nommé président du conseil de conscience. En revanche, le parti dévot n'obtient rien.

L'échec d'un nouveau mode de gouvernement : la polysynodie

Pour donner satisfaction aux aristocrates contestataires, Philippe d'Orléans instaure un nouveau mode de gouvernement : la polysynodie. Sept conseils spécialisés, composés chacun d'une dizaine de membres, sont instaurés avec un membre de la haute aristocratie à la tête de chacun d'entre eux : conseil du dedans, des affaires étrangères, de la guerre, de la marine, des finances, de conscience et de commerce. Le poste de contrôleur général des finances est laissé vacant. Les Grands se voient donc à nouveau associés pleinement à l'exercice du pouvoir.

Rapidement, l'incompétence de la plupart des Grands dans les affaires administratives, les rivalités entre personnes et les querelles entre les conseils mettent à mal le système de la polysynodie. A partir de 1718, le Parlement note leur manque d'efficacité et le pouvoir royal tend à revenir au modèle précédent ; en 1719 seuls trois conseils sont conservés : la marine, les finances et le commerce. En 1720, le poste de contrôleur général des finances est de nouveau occupé par Law. En 1722, Philippe d'Orléans fait appel à son ancien précepteur, le cardinal Dubois, pour le poste de principal ministre. Cette nomination marque la fin de la période libérale de la régence.

Difficultés financières et opposition parlementaire

Sur le plan financier, les années 1716 à 1720 voient l'ascension de l'Écossais John Law qui propose un nouveau système associant une banque générale, émettant du papier-monnaie convertible en métal précieux, doublé d'une compagnie commerciale par actions servant à éponger la dette de l'État. Law devient contrôleur général en 1720 mais son manque de rigueur gestionnaire et la spéculation effrénée aboutissent à la banqueroute. Il démissionne, s'enfuit de Paris pour s'exiler à Venise. Si la dette dÉtat est allégée, un grand nombre de déposants se trouvent ruinés.

Dans le même temps, les parlementaires recommencent à se montrer hostiles à la politique royale. En 1720, le régent déclare le Parlement de Paris « désobéissant et rebelle » et exile les parlementaires. En 1722, la Cour se réinstalle à Versailles ; le 25 octobre de la même année, le jeune Louis XV est couronné et sacré à Reims. Élément symptomatique : à la traditionnelle formule « Le roi te touche, Dieu te guérit » lors de la cérémonie des écrouelles est substituée la plus prudente formule « Le roi te touche, Dieu te guérisse » (l'aspect divin du monarque s'estompe). Louis XV est déclaré majeur l'année suivante, lors du lit de justice du 22 février 1723.

Louis XV et le déclin de l'autorité royale (1723-1774)

Le ministériat du cardinal de Fleury (1726-1743)

L'année 1723 voit la mort du régent Philippe d'Orléans et du cardinal Dubois. Après un bref passage du duc de Bourbon à la tête du gouvernement, le cardinal de Fleury, ancien précepteur du roi (âgé alors de 73 ans), est appelé pour assurer le poste de principal ministre (1726). Le cardinal, alliant fermeté et prudence, s'entoure de ministres compétents comme Le Peletier des Forts (contrôleur général des finances de 1726 à 1730) et Orry (contrôleur général des finances de 1730 à 1745). Les recettes fiscales augmentent et Orry parvient à rétablir le budget royal, qui se trouve même en excédent en 1739-1740.

Sur le plan extérieur, la prudence est de mise : Fleury s'entend avec l'Angleterre et l'Espagne et ne s'engage qu'avec réticence dans la guerre de Succession de Pologne (1733-1738), contraint de soutenir le beau-père de Louis XV. Après l'échec militaire de 1734, il négocie la paix (1735) contre l'obtention du duché de Lorraine, rattaché à la France.

La lutte contre le jansénisme reprend et se durcit : la bulle Unigenitus de 1713 (condamnant du jansénisme) est définie par une ordonnance de 1730 comme « loi de l'Église et de l'État ». Noailles, archevêque de Paris, est remplacé après son décès par Monseigneur de Vintimille du Luc (1729), très hostile à ce courant. En 1732, le cimetière Saint-Médard de Paris, lieu d'agitation des plus exaltés des jansénistes, est fermé par ordre royal.

La montée des oppositions (1743-1770)

Louis XV, populaire au début de son règne (le « Bien-Aimé »), finit par apparaître comme un roi faible, désintéressé par sa mission et influencé par ses maîtresses, notamment la marquise de Pompadour. Le conflit avec les parlementaires s'accentue, ceux-ci se faisant les porte-paroles du mécontentement public et s'érigeant en « Sénat de la nation », refusant d'enregistrer les édits royaux. C'est ainsi que des tentatives d'innovation en matière économique et dans la fiscalité échouent face aux frondes parlementaires, notamment le projet de Bertin, contrôleur général des Finances, consistant à établir un impôt de 10% sur tous les revenus, devant se substituer progressivement aux autres impôts (1763). Louis XV alterne les signes de conciliation et de fermeté, multipliant les décisions d'exils et de rappels, renvoyant involontairement une image de faiblesse aux magistrats des Parlements. La multiplication des lits de justice pour faire passer en force les édits contribue au discrédit.

En 1757, en plein cur de la crise parlementaire survient l'attentat de Damiens : le roi reçoit un coup de canif de la part d'un domestique. Les jansénistes accusent leurs ennemis les Jésuites d'être à l'origine de ce crime de lèse-majesté et le roi, à la grande satisfaction des parlementaires, expulse de 1758 à 1767 la Compagnie de Jésus du royaume. Cette décision renforce dans leur confiance en eux-mêmes des parlementaires souvent jansénistes. Ceux-ci multiplient les provocations, contraignant le roi à manifester son autorité lors du lit de justice du 3 mars 1766 (séance de la flagellation), où Louis XV tient un discours de fermeté inédit, rappelant le principe de l'unicité de la souveraineté résidant dans la personne du roi. Le discours n'est cependant pas transformé immédiatement en actes.

Sur le plan intellectuel, l'absolutisme se voit contesté par les philosophes des Lumières qui entendent soumettre à l'examen critique de la Raison la société de leur époque, tant au niveau religieux qu'économique ou politique. Dans les Lettres persanes de Montesquieu (1721), deux Persans imaginaires donnent leurs impressions sur la monarchie absolue qu'ils rapprochent du despotisme oriental. Voltaire fait l'éloge de la liberté et de la tolérance qui règnent en Angleterre dans ses Lettres anglaises (1734). Bon nombre de philosophes des Lumières, sans rejeter la monarchie, font la critique de son caractère absolu. Cette critique a d'autant plus d'écho que l'alphabétisation progresse chez les Français et qu'une opinion publique se forme.

Une politique de fermeté tardive (1770-1774)

Afin de ramener les parlementaires à l'obéissance, Louis XV fait appel à trois hommes d'État : le chancelier Maupeou, le contrôleur général Terray et le duc d'Aiguillon, qui forment ce qui sera appelé le « triumvirat ». La politique du triumvirat est caractérisée par l'abandon du programme libéral et la restauration de l'autorité royale. L'édit de Discipline de novembre 1770 interdit aux parlementaires toute liaison entre eux et toute grève. Les parlementaires réagissent en se mettant en grève. Cette nouvelle fronde parlementaire pousse Louis XV à démembrer le Parlement. Trois édits de février 1771 suppriment le Parlement de Paris et le remplacent par une nouvelle Cour accompagnée de six conseils supérieurs. La vénalité (vente) et l'hérédité des offices sont supprimées et la gratuité future de la justice introduite. A l'exception de Voltaire, partisan d'un absolutisme éclairé, les protestations sont générales chez les penseurs des Lumières. Une avalanche de libelles fait la critique de l'arbitraire royal.

La mort de Louis XV au comble de l'impopularité (1774) et l'avènement de son petit-fils Louis XVI, entraîne le retour des Parlements : soucieux de sa popularité, Louis XVI annule toutes les décisions antiparlementaires de la fin du règne de Louis XV devant un Maupeou désabusé. Louis XVI ouvre là imprudemment la « boîte de Pandore » qui causera à terme la chute de la monarchie.

Louis XVI et la réforme impossible (1774-1789)

Des tentatives d'innovation en matière économique

Louis XVI, au début de son règne, est sensible à ces idées nouvelles et s'entoure de ministres dynamiques et modernes, dont Turgot, ami des philosophes et des physiocrates. Celui-ci, tout en dénonçant la misère sociale, place tous ses espoirs dans le libéralisme. Il entend ainsi casser les corporations et réglementations qui sont autant de freins à la productivité, et établir une économie de marché (par la déréglementation et la libre-concurrence). Dès son arrivée aux affaires, il décrète la liberté du commerce des grains qui se solde cependant à nouveau par un échec : les prix augmentent et en 1775 éclate la « guerre des farines » où la population touchée par la famine pille les laboureurs ou marchands accusés d'accaparer le grain. En 1776, il supprime la corvée royale (jours de travail non rémunérés pour l'entretien des routes) mais les parlementaires montent au créneau et le projet est retiré. L'épisode de la guerre des farines et l'opposition des corps privilégiés provoquent le renvoi de Turgot en 1776.

Le problème de la réforme fiscale

Au XVIIIe siècle, le nombre de guerres allant en diminuant et l'organisation militaire de type féodal disparaissant, les avantages fiscaux dont jouissent l'aristocratie perdent leur sens. Déjà Machault en 1749 avait essayé de créer un impôt qui assujettirait tous les Français (ordres privilégiés compris) mais la virulence de l'opposition parlementaire a conduit le pouvoir royal à faire marche arrière. A partir de 1771, le contrôleur général Terray vise à établir l'équité fiscale mais la mort de Louis XV et le rappel des anciens Parlements en 1774 par le nouveau roi Louis XVI met un terme au projet.

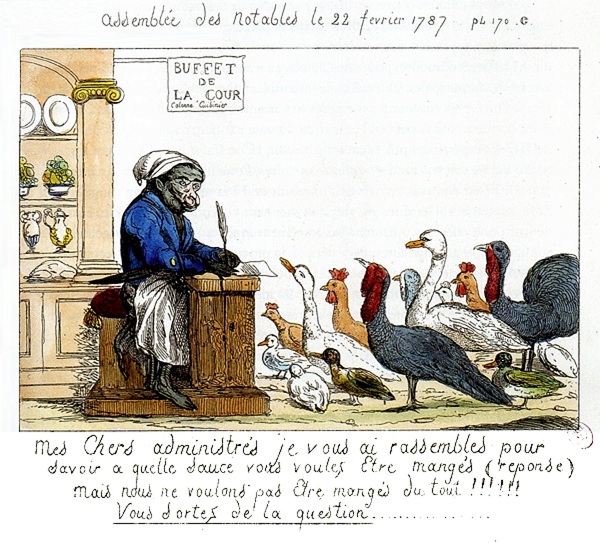

Turgot tente de mener la réforme mais l'opposition parlementaire provoque son renvoi. Ancien banquier, Necker est appelé en 1776 pour redresser les finances du royaume alors que la France s'engage dans la guerre d'Indépendance américaine (1775-1783), qui va se révéler extrêmement coûteuse. Necker réduit les dépenses royales et a recours à un emprunt massif. La publication d'un rapport sur les finances du royaume, destinée à alerter l'opinion publique sur le coût exorbitant des pensions royales, est très mal vu à la Cour et conduit à sa démission en 1781. Son successeur Calonne poursuit la politique de restriction budgétaire, mais en 1786 les intérêts de la dette entament 50 % du budget de l'État ! Calonne reprend alors l'idée d'un vaste impôt unique reposant sur tous les corps de la nation. Afin d'éviter l'hostilité des Parlements, il soumet son projet devant une assemblée de notables, vieille institution tombée en désuétude, composée pour sa majeure partie de membres des deux premiers ordres du royaume. L'Assemblée, si elle accepte quelques mesures, s'oppose au cur de la réforme : la participation fiscale de la noblesse et du clergé.

Calonne, représenté en singe cuisinier, face à l'Assemblée des notables. Gravure anonyme.

En 1787, l'homme dÉglise Loménie de Brienne succède à Calonne. Sous une forme plus souple, il reprend l'idée de l'impôt universel mais rien n'y fait. En 1788, Necker, très populaire dans l'opinion publique mais haï par la Cour, est rappelé mais dispose d'une marge de manoeuvre très étroite et est dans l'incapacité de proposer des solutions.

La pré-révolution et la réunion des états généraux

Depuis la fin des années 1780 qui voient la critique sans concession de la politique royale et de l'absolutisme, l'insistance se fait de plus en plus forte sur une représentation de la nation. Si Vergennes, principal ministre (sans le titre) de 1774 à 1787, partisan d'un retour à l'absolutisme sans concession, rejette toute forme de consultation, Loménie de Brienne, principal ministre à partir de 1787, se montre plus ouvert. Le durcissement du conflit avec le Parlement pousse cependant à un retour aux principes autoritaires. Les Parlements se radicalisent et réclament à leur tour la convocation des états généraux.

La volonté de participation aux affaires du royaume passe aussi par les actes : en 1788, le Parlement de Grenoble est sommé par le roi de quitter la ville. Devant le refus des parlementaires, la troupe est envoyée. Mais la population prend fait et cause pour le Parlement et, du haut des maisons, lance des tuiles sur les soldats (journée des Tuiles du 7 juin 1788).

La monarchie se résout finalement à convoquer les états généraux le 8 août 1788. Les états généraux sont une assemblée de députés élus des trois ordres (clergé, noblesse, Tiers-Etat). Le rôle de cette assemblée est purement consultatif mais hautement symbolique en affermissant la légitimité du roi. Si ces états généraux sont prévus initialement pour 1792, la pression populaire pousse à leur ouverture le 1er mai 1789. La situation est alors catastrophique.

Bibliographie :

BÉGUIN Katia, Histoire politique de la France. XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 2001.

BÉLY Lucien, La France moderne. 1498-1789, Paris, PUF, 2003.

CHALINE Olivier, La France au XVIIIe siècle, Paris, Belin, 2004.

Documents liés :

- L'offensive philosophique contre la religion / Baron d'Holbach

- Le programme de Calonne (1787) / Charles Alexandre de Calonne

- Franc-Maçonnerie et subversion / Prince de Montbarey

- Les doléances du curé de Gourdan (1789) / Jean Granier

- Portrait de Louis XV / Edmond Barbier

- L'espoir suscité par l'avènement de Louis XVI / Anonyme

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Guillaume Ier, roi de Prusse et premier empereur allemand (1797-1888).

Décès de : Jean-Baptiste Lully, musicien français d'origine italienne (1632-1687).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne