La France de la Restauration à l'Empire (1814-1852)

Visualisations : 131351 (26.72/j)

Modifié : 16/09/2014 à 11h38

Au printemps 1814, avec l'invasion et la défaite de la France puis le départ dans l'indifférence de Napoléon, la question du régime politique se pose. Par le biais d'une combinaison politique, ce sont les deux frères de Louis XVI qui vont monter successivement sur le trône : Louis XVIII, souverain modéré et Charles X, l'ultraroyaliste que les libéraux vont pousser à l'abdication. C'est un Orléans, Louis-Philippe, qui monte ensuite sur le trône au nom des idées libérales. Son règne prenant un tournant conservateur, le peuple déclenche la révolution de 1848 qui va conduire à la naissance de la Seconde République, renversée rapidement par Louis-Napoléon Bonaparte.

De 1814 à 1870, la France va être tiraillée entre réaction et libéralisme, ce dernier courant finissant par l'emporter. En 1852, l'idée monarchique, régénérée par le Second Empire, n'est pas morte, mais l'idéal démocratique a fait son chemin dans les esprits.

La Restauration (1814-1830)

La naissance du parlementarisme

Si le roi concentre tous les pouvoirs, la Restauration voit la montée en puissance des Chambres (Chambre des députés et Chambre des pairs). Cette évolution ne s'est pas faite de façon continue, le jeu des forces en présence (ultras, constitutionnels, libéraux) faisant beaucoup pour accélérer ou entraver le mouvement.

Si la période 1816-1820 est plutôt progressiste (avec Decazes et Richelieu), la période s'étalant de 1820 à 1827 est particulièrement conservatrice avec le comte de Villèle comme principal ministre. Le gouvernement veille à cadenasser la jeunesse française, sensible aux idées nouvelles : les cours de certains professeurs libéraux, comme Guizot, sont suspendus et l'enseignement secondaire est placé sous l'étroite dépendance du clergé. Une partie des opposants se lance dans l'action illégale : la Charbonnerie, mouvement secret destiné à faire triompher les idées libérales, fondée en 1821, se développe rapidement (30 000 membres).

Les familles politiques

On peut distinguer sous la Restauration quatre grandes familles politiques classées de la plus favorable à l'Ancien Régime à la plus hostile :

- Les ultras : l'idéologie de cette famille, fortement influencée par des penseurs comme Joseph de Maistre ou Louis de Bonald, est ordonnée autour d'une haine de la Révolution française, pas seulement de ses excès mais aussi de ses principes. Il existe selon les ultras un ordre divin des choses. Ils n'acceptent donc aucun compromis avec la Révolution et rejettent la Charte de 1814 qui fait des concessions aux révolutionnaires.

- Les doctrinaires (ou « constitutionnels ») : plus modérés et peu nombreux, ils acceptent les principes de la Révolution et de la Charte qu'ils souhaitent faire évoluer dans un sens libéral. Ils seront associés au pouvoir entre 1816 et 1820.

- Les libéraux (ou « indépendants de gauche ») : famille non cohérente car non unie, elle s'oriente autour d'un rejet marqué de l'Ancien Régime et de ses principes. Son libéralisme vaut aussi bien dans le domaine politique qu'économique. Les libéraux n'apprécient pas Louis XVIII, jugé imposé par les étrangers, mais ne sont pas foncièrement hostiles à la monarchie parlementaire. Certains libéraux pensent déjà faire appel au libéral duc d'Orléans (le futur Louis-Philippe).

- Les bonapartistes et républicains : en marge des autres familles, c'est une famille politique clandestine, car ouvertement hostile à la monarchie des Bourbons. Cette famille est basée sur les anciens soldats de la Grande Armée et sur une fraction du peuple sensible à la "légende impériale". Après la mort de l'empereur à Sainte-Hélène en 1821, le bonapartisme va peu à peu rejoindre le républicanisme.

L'échec des ultras

En 1824, Charles X succède à Louis XVIII. Constituant le dernier espoir des ultras, car beaucoup plus attaché à l'Ancien Régime que son frère, il commet une série de maladresses qui passent pour des provocations aux yeux de la population. Il se fait sacrer à Reims, ce que son frère s'était abstenu de faire, et dès son premier discours au trône, il insiste sur la nécessité de « fermer les dernières plaies » de la Révolution. En avril 1825 est votée une loi d'indemnisation des émigrés, dite « loi du milliard des émigrés » , vivement critiquée par l'opposition libérale. L'Eglise, pilier de l'Ancien Régime, est associée au pouvoir et entame une reconquête spirituelle en multipliant les missions.

Les élections législatives de 1827 donnent la victoire aux libéraux avec 170 sièges contre 125 pour les royalistes et 75 pour les partisans de Chateaubriand. C'est un désaveu pour Villèle, alors principal ministre, qui est renvoyé. Charles X appelle le libéral Martignac qui mène une politique trop libérale pour les ultras sans pour autant contenter les libéraux. Le renvoi de Martignac en 1829 et la nomination de l'ultra Polignac passe pour une véritable provocation. Discrédité, le pouvoir en place doit faire face à une opposition croissante. Les libéraux, se sentant expulsés du pouvoir, alertent l'opinion publique et impulsent la révolution de Juillet. Le peuple de Paris se révolte : en trois jours, du 27 au 29 Juillet (Trois Glorieuses), il renverse le régime.

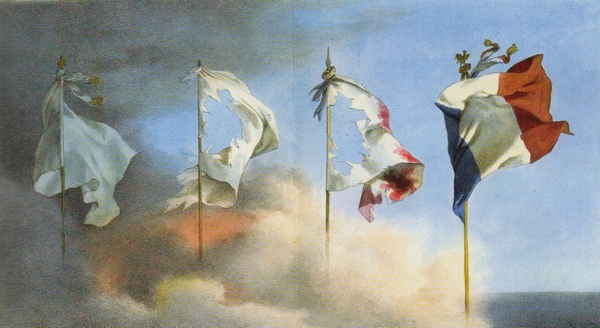

« Juillet 1830 », le drapeau tricolore (Léon Cogniet, 1830).

A gauche, le drapeau blanc de la Restauration orné d'une fleur de lis ; à droite, le drapeau tricolore.

La monarchie de Juillet (1830-1848)

L'avènement de Louis-Philippe

Au début du règne, Louis-Philippe s'entoure de libéraux (Casimir Périer, Laffitte, Guizot,...), d'anciens collaborateurs de Louis XVIII et d'anciens soldats de l'Empire, afin de concilier toutes les tendances politiques. Mais dès les débuts de la monarchie de Juillet, au sein du courant orléaniste s'établit une distinction entre parti du Mouvement et parti de la Résistance :

- Le parti du Mouvement est une aile de l'orléanisme dont les partisans réclament l'élargissement du suffrage censitaire voire à terme l'établissement du suffrage universel. Il compte notamment dans ses rangs Adolphe Thiers et Jacques Laffitte.

- Le parti de la Résistance, l'autre aile de l'orléanisme, estime que l'on doit en rester à la Charte de 1830 promulguée par Louis-Philippe. Il est donc opposé à l'élargissement du suffrage censitaire. Casimir Périer et François Guizot appartiennent à ce courant orléaniste.

Très vite, le roi se détourne du parti du Mouvement pour le parti de la Résistance (1831). Ce parti se met à mener une politique ferme et autoritaire ce qui causera la perte du régime.

Les opposants au régime

Les partisans orléanistes acceptent en partie la Révolution. Influencés par le modèle anglais, ils pensent que pour stabiliser la monarchie, il faut la lier au parlementarisme afin qu'elle soit à la tête des idées nouvelles.

Les orléanistes font néanmoins face à deux types d'oppositions :

- Les légitimistes sont les partisans de la seule dynastie légitime à leurs yeux (les Bourbons) et méprisent le nouveau roi issu des barricades. Ils refusent la victoire de la bourgeoisie, du libéralisme, et cultivent la nostalgie d'un Ancien Régime mythique et idéalisé.

- La deuxième opposition est celle des républicains, qui ont le sentiment d'avoir été dupés par les orléanistes pendant les Trois Glorieuses, ces derniers ayant « volé » la victoire au peuple qui a combattu et vaincu le roi.

Le rejet de la monarchie

Dès les débuts du règne de Louis-Philippe, des mouvements d'agitation apparaissent. Au printemps 1832, un complot légitimiste organisé par la duchesse de Berry tente en vain de soulever les paysans de Provence puis de Vendée contre le régime. La même année, ce sont les obsèques du général Lamarque (un héros d'Austerlitz aux idées républicaines) qui donnent lieu à de violentes émeutes réprimées dans le sang.

En 1834 éclatent de nombreuses insurrections républicaines, toutes sévèrement réprimées: environ 2000 personnes sont arrêtées, notamment à Paris et à Lyon. L'état-major républicain est à un tel point décimé que les funérailles du républicain La Fayette, mort le 20 mai, ne donnent lieu à aucun incident.

En juillet 1835, Louis-Philippe réchappe de peu d'un attentat qui tue 18 personnes (attentat de Fieschi). Le gouvernement profite de l'occasion pour rétablir la censure de la presse. Les républicains reprennent une activité clandestine.

La moyenne bourgeoisie commence alors a considérer que la monarchie de Juillet s'écarte trop des principes de 1789, ce qui est inquiétant et rend la garde nationale peu sûre, alors qu'elle est le principal rempart du régime.

La fin de l'année 1846 est marquée par une crise économique brutale (mauvaises récoltes, hausse du chômage, baisse des cours de la Bourse,...), avec de graves conséquences sociales, qui provoque une crise politique latente depuis un certain temps. La désaffection entoure le roi Louis-Philippe.

Une coalition de députés de tous horizons politiques (libéraux, républicains, légitimistes,...) demande une extension du droit de vote, seul moyen à leurs yeux de restaurer la légitimité du régime. Guizot, qui appartient à la Résistance, s'y oppose. Comme l'opposition républicaine et libérale n'est pas entendue à la Chambre, elle décide d'en faire appel au pays.

D'autre part, les manifestations ouvrières se développent et l'agitation s'accroît. Le 24 février 1848 se dressent des barricades dans la capitale. Refusant de se maintenir au pouvoir au prix d'une dure répression, le roi abdique et s'exile en Angleterre, laissant la place à la Seconde République.

De la Seconde République à l'Empire (1848-1852)

La naissance de la Seconde République

Les révolutionnaires de 1848 imposent un gouvernement provisoire républicain, tuant la monarchie de Juillet et créant la Seconde République. Cette fois-ci, contrairement aux Trois Glorieuses de 1830, la révolution est une victoire républicaine ; et le suffrage universel remplace le suffrage censitaire. La proclamation de la Seconde République se fait dans l'enthousiasme général. Les obsèques des 138 martyrs de la révolution de février sont célébrées le 4 mars par un immense cortège entonnant la Marseillaise. La religion est très présente et de nombreux prêtres bénissent les arbres de la liberté plantés en souvenir de 1789.

Dans les campagnes, cet enthousiasme est beaucoup moins marqué voire absent. Ouvriers et paysans voient dans cette révolution une occasion de mener des représailles contre les riches, ce qui donne lieu à de nombreuses violences (incendie du château du banquier Rothschild à Suresnes). Dans les campagnes naissent des mouvements émeutiers qui luttent contre tout ce qui rappelle l'Ancien Régime.

Le 23 avril 1848, des élections se déroulent pour former l'Assemblée constituante. Avec l'introduction du suffrage universel on passe de 240 000 à plus de 9 millions d'électeurs ce qui constitue une véritable révolution. Le droit de vote est abaissé à 21 ans et l'éligibilité à 25. Les républicains redoutent le suffrage universel, la majorité du peuple étant analphabète et votant sous l'influence des notables locaux ; ils tentent en vain de repousser la date de l'élection afin de faire l' « éducation des masses ». La campagne électorale et l'élection se déroulent dans une certaine inorganisation, l'administration n'ayant par exemple pas pu faire imprimer les bulletins de vote. Les résultats donnent une Assemblée dominée par les républicains modérés (500 sièges sur 850) et qui présente des monarchistes (parti de l'ordre). Le taux de participation est exceptionnel avec moins de 20 % d'abstention.

L'euphorie ne dure pas. En 1848 sont créés, sur une idée de Louis Blanc, les ateliers nationaux qui consistent en des travaux publics permettant de donner du travail à des milliers d'ouvriers. Ils sont supprimés 2 mois plus tard en raison de leur coût trop élevé. C'est le désespoir dans le peuple qui se soulève dans une insurrection populaire. L'Est de Paris se couvre de 400 barricades et de nombreuses manifestations sont organisées. Le général Cavaignac, ministre de la Guerre, reconquiert Paris au prix de violents affrontements. 1500 insurgés sont fusillés, 11 000 sont emprisonnés, plus de 4000 déportés en Algérie.

L'élection de Louis-Napoléon Bonaparte et le parti de l'ordre

La Seconde République voit sa Constitution votée par les députés le 4 novembre 1848 à une écrasante majorité. Celle-ci, inspirée de la Constitution de 1791, définit le nouveau régime comme une démocratie parlementaire monocamérale (750 députés élus pour trois ans) où le président la République dispose de pouvoirs très étendus (nomination et révocation des ministres et hauts fonctionnaires, chef des armées, négociateur des traités). Le président est élu au suffrage universel masculin pour quatre ans.

La campagne des présidentielles débute avant même que la Constitution ne soit adoptée. Les républicains partent en ordre dispersé : Cavaignac, Lamartine, Ledru-Rollin, Raspail (pour les socialistes). A droite, Adolphe Thiers et les légitimistes se réunissent pour former le parti de l'ordre. Ils décident de choisir Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Le 20 décembre 1848 se tiennent les élections présidentielles. Le souvenir du Grand Empire est encore vif au sein de la population et il se produit un véritable raz-de-marée électoral en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte (près de 75 % des suffrages), en particulier dans le milieu paysan. Aux élections législatives de 1849, le parti de l'ordre triomphe avec 450 sièges soit 53 % des suffrages exprimés. Les républicains tombent à moins d'une centaine de sièges.

L'Assemblée législative élue se met à mener une politique très conservatrice et cléricale (modification de la loi électorale pour éliminer les ouvriers du suffrage, musellement de la presse, renforcement du rôle du clergé dans l'éducation,...) qui est très impopulaire. Louis-Napoléon Bonaparte n'approuve pas cette politique et effectue de nombreux voyages en province où il est acclamé, rassurant le peuple et la bourgeoisie. Il prend rapidement ses distances avec le parti de l'ordre et favorise la formation d'un groupe de 150 députés à l'Assemblée qui lui sont fidèles, surnommé le « parti de l'Elysée ».

Le coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte

Afin de rester plus longtemps au pouvoir, Louis-Napoléon tente d'imposer une révision constitutionnelle. Une pétition en faveur de cette révision obtient 1,1 million de signatures et fait l'objet d'un vote à l'Assemblée. Elle obtient 446 voix contre 278 mais pas les 3/4 nécessaires pour être adoptée. Le coup d'Etat devient alors la seule option possible pour son maintien au pouvoir.

S'assurant le soutien de l'armée, il le mène le 2 décembre 1851, date anniversaire du couronnement de l'empereur Napoléon Ier et de la bataille d'Austerlitz. L'état de siège est instauré, l'Assemblée est dissoute et de nouvelles élections doivent être organisées. Une nouvelle Constitution, inspirée de celle du Premier Empire, devra être rédigée et soumise au plébiscite. Louis-Napoléon se heurte à trois types d'opposition : celle des orléanistes libéraux et des républicains modérés ; celle du peuple parisien qui se met en place sous l'influence de quelques élus comme Victor Hugo, Schoelcher ou Baudin ; et celle des villes de province où sont installés des conseils municipaux fidèles à la République. L'ordre est rétabli en quelques jours (10 décembre) et la répression est féroce (26 000 arrestations, 9500 meneurs déportés en Algérie, 250 chefs présumés envoyés au bagne de Cayenne). Le parti républicain est anéanti.

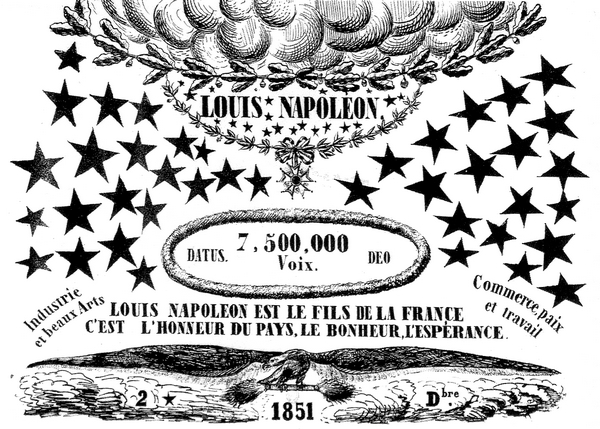

Dès les 20 et 21 décembre, Louis-Napoléon organise un plébiscite qui ratifie son projet de Constitution : c'est un triomphe avec 75 % de « oui ». Le prince-président concentre tous les pouvoirs mais le régime garde l'apparence d'une démocratie (conservation du suffrage universel et du Corps législatif, nouvelle chambre des députés). En janvier 1852, la devise républicaine est retirée de la façade des édifices publics. Louis-Napoléon organise une tournée en automne pour se rallier ses adversaires. Un texte de restauration impériale est rapidement préparé et soumis au plébiscite les 20 et 21 novembre 1852 pour proclamer officiellement le Second Empire. C'est à nouveau un triomphe : le « oui » est franc et massif (7 900 000 « oui » contre 250 000 « non »).

Affiche célébrant le score obtenu par Louis-Napoléon Bonaparte lors du plébiscite du 21 décembre 1851 (tirée de Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée, Paris, Gallimard, 2000).

A près de 50 ans d'intervalle, Louis-Napoléon prend le même chemin que son oncle, se présentant comme le sauveur de la République avant de la renverser. Le Second Empire qui est proclamé le 2 décembre 1852 va se révéler plus durable que le premier et va donner lieu à de profondes transformations tant au niveau économique que social. Le suffrage universel est maintenu, ce qui permet de l'ancrer définitivement au sein de la vie politique.

Bibliographie :

ANCEAU Éric, Introduction au XIXème siècle. Tome 1 : 1815 à 1870, Paris, Belin, 2003.

BARJOT Dominique, CHALINE Jean-Pierre, ENCREVÉ André, La France au XIXe siècle. 1814-1914, Paris, PUF, 2008.

Documents liés :

- Le premier vote au suffrage universel masculin (avril 1848) / Alexis de Tocqueville

- Les origines de la Révolution de 1830 / Alfred Nettement

- Bilan du règne de Napoléon Ier par lui-même / Napoléon Bonaparte

- La démocratie selon Guizot (1849) / François Guizot

- L'Idée napoléonienne / Louis-Napoléon Bonaparte

- Portrait de Louis XVIII / Général Bon Thiébault

- Chanson pour le vote en faveur de Louis-Napoléon Bonaparte / Anonyme

- 1848 : Quel drapeau pour la République ? / Lamartine

- La monarchie de Juillet vue par Canrobert / Certain de Canrobert

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Guillaume Ier, roi de Prusse et premier empereur allemand (1797-1888).

Décès de : Jean-Baptiste Lully, musicien français d'origine italienne (1632-1687).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne