Géopolitique des frontières

Visualisations : 31260 (22.08/j)

Modifié : 28/12/2020 à 12h34

« Discontinuités géopolitiques » (Michel Foucher), les frontières sont des constructions sociales et politiques qui jouent un rôle central dans l'organisation territoriale du monde. Elles sont le résultat de rapports de forces et sources historiques de conflits mais contribuent aussi à structurer le territoire autour du tracé. Les fonctions des frontières sont multiples : barrière de protection, marqueur d'identité, filtre pour les échanges, ... Ces fonctions varient selon les époques et les lieux.

Tracer des frontières, un acte géopolitique

Les frontières, symboles de souveraineté

La frontière d'un État délimite son espace de souveraineté : sans frontières, pas d'État. De la Révolution française jusqu'à la fin du XIXe siècle prévaut l'idée de « frontières naturelles ». La paternité de cette notion semble revenir à Georges Danton (1759-1794). Aux yeux de Danton, afin de mieux stopper les menaces d'invasion, il est nécessaire que les frontières de la République française correspondent à des obstacles naturels : reliefs, fleuves, marais, ... Le terme de « frontières artificielles » naît chez les géographes au début du XXe siècle pour désigner les frontières ne suivant pas la forme d'un relief. Mais dès les années 1920, d'autres géographes (l'américain Richard Hartshone, les français Jean Brunhes et Camille Vallaux) critiquent la distinction entre ces deux types de frontières. Il n'y a en réalité que des frontières artificielles, les éléments naturels ne servant que de justification prétendument objective aux volontés expansionnistes des États.

Au cours de l'histoire, en l'absence d'États constitués, les frontières sont floues et donc mouvantes. Les premiers bornages apparaissent dans l'antiquité avec par exemple certaines portions du limes romain (sur le Rhin ou le mur d'Hadrien en Bretagne) ou la Grande Muraille de Chine pour se protéger des peuples du Nord. Les frontières modernes ne naissent qu'au XIXe siècle grâce aux progrès de la cartographie et au développement des États-nations. Aux États-Unis au XIXe siècle, on distingue la frontière administrative et politique (border) du front pionnier repoussé vers l'Ouest (frontier), marquant la limite de la civilisation : la frontier marque la limite entre le territoire colonisé et mis en valeur et le territoire qui reste à maîtriser.

Après une conquête ou annexion, la légitimation de la nouvelle frontière devient vitale pour un État, à partir de l'essor des États-nations au XIXe siècle. Des motifs historiques, culturels, ethniques, religieux sont ainsi invoqués pour parler de « retour » de populations mal à l'aise dans le camp d'en face. Quand la justification du retour de population ne peut être invoquée, l'assimilation des nouvelles populations devient une préoccupation fondamentale des autorités en place.

Des frontières pour se défendre et se séparer

La muraille de Chine fut édifiée à partir du IIIe siècle av. J.-C. pour défendre la frontière Nord de la Chine.

Originellement, le terme de « frontières » revêtait une signification militaire, désignant une zone de contact entre deux armées. Des États ont d'abord tracé une frontière de protection pour se défendre d'une menace, comme les Romains avec le limes jalonné par des camps militaires pour se protéger des incursions des Barbares. L'intérieur des frontières doit être propice au développement de l'État. A la périphérie des États, les marches constituent des régions frontalières sous influence et plus ou moins soumises.

A l'issue de la Seconde Guerre mondiale, certaines frontières revêtent une nouvelle nature d'ordre idéologique. A partir de 1946 se constitue un « rideau de fer » en Europe destiné à protéger le bloc de l'Est communiste de toute intervention américaine. En Asie orientale, à l'issue de la guerre de Corée (1950-1953) une zone démilitarisée, sous contrôle de l'ONU, délimite la Corée du Nord communiste de la Corée du Sud anti-communiste. Les événements politiques de la Guerre froide font évoluer ces frontières. En 1961 est ainsi bâti le mur de Berlin séparant la ville en deux, destiné à mettre fin à l'émigration des Allemands de l'Est (RDA) vers l'Ouest (RFA). La libéralisation relative de l'URSS et les premières brèches dans le rideau de fer conduisent à la destruction du mur de Berlin en novembre 1989.

Les frontières étatiques peuvent s'effondrer dans le cas d'une incapacité du pouvoir central de maintenir l'unité du territoire face à des identités affirmées. Ces peuples se considérant comme annexés profitent alors de la faiblesse du pouvoir pour s'émanciper et transformer des frontières intérieures en frontières nationales. C'est le cas de l'URSS de Gorbatchev ayant implosé et donné naissance à quinze États indépendants.

Des frontières pour se partager des territoires

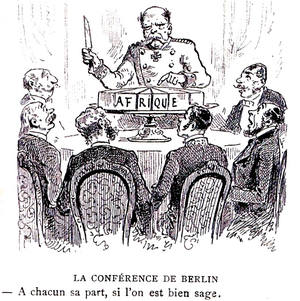

Caricature de Draner, L'Illustration,

3 janvier 1885.

Au XXe siècle, en raison de la pression exercée par les États sur les ressources halieutiques (ressources biologiques de la mer), de l'importance accordée aux routes maritimes et de la découverte de ressources énergétiques, les mers et océans sont soumis à une logique de territorialisation comme le furent les territoires colonisés considérés comme « terra nullius » (terres sans maître). Dans les années 1970, des conférences sont organisées par les Nations unies sur le droit de la mer, qui aboutissent aux accords de Montego Bay (1982) fixant les eaux territoriales et les zones économiques exclusives.

Des frontières contestées et débattues

Les frontières contestées

Après une conquête ou annexion, certaines frontières non légitimées donnent lieu à des contestations virulentes. Au XIXe siècle, l'affirmation des États-nations européens multiplie les litiges. Ainsi, à la suite de la réalisation de l'unité italienne sur le dos de la papauté, dont les États pontificaux sont annexés en 1870, le pape ne cesse de vouloir retrouver son pouvoir temporel jusqu'aux accords du Latran, signés en 1929 par le gouvernement de Benito Mussolini et le représentant du pape Pie XI, compromis mettant fin à la question romaine. En France, les tensions se cristallisent autour de l'Alsace-Moselle, région annexée en 1871 par les Allemands et reprise par la France à l'issue de la Première Guerre mondiale. Un dernier exemple illustrant les débats géopolitiques autour des frontières est celui de la frontière germano-polonaise, très disputée entre 1919 et 1990. En 1919, le traité de Versailles fixe une frontière qui suit essentiellement le fleuve Oder et son affluent la Neisse. Elle coupe alors Königsberg du reste de l'Allemagne, afin de donner un accès à la mer au nouvel État polonais (couloir de Dantzig). Ce couloir de Dantzig est revendiqué dès 1933 lors de l'arrivée d'Adolf Hitler et pouvoir, et le viol de la frontière germano-polonaise le 1er septembre 1939 fait basculer le continent européen dans la Seconde Guerre mondiale. Les conférences interalliées de Postdam et de Yalta établisslent en 1945 la nouvelle frontière est-allemande le long de l'Oder et du Neisse. Moscou pousse la RDA à reconnaître cette frontière (traité de Görlitz de 1950) mais la RFA la conteste. En 1990, la réunification allemande entraîne la stabilisation des frontières (reconnues par un traité germano-polonais signé le 14 novembre 1990).

Les frontières, objets de négociations internationales

Les frontières sont une des bases des relations internationales. Jusqu'au XIXe siècle, les changements de frontières suite à un conflit font l'objet d'accords bilatéraux entre les États belligérants. En 1814-1815, le congrès de Vienne, redessinant l'Europe à la suite de la chute de l'Empire napoléonien, introduit l'idée que les frontières doivent être reconnues par tous les États et pas seulement par les États concernés. Un siècle plus tard, les négociations et le traité de Versailles (1919) s'inscrivent dans la même logique. En 1945, l'ONU, en se posant en garant de la paix et de la sécurité internationale, s'érige en arbitre. La modification des frontières fait depuis régulièrement recours à cet arbitrage international. Ainsi, l'annexion par un État d'une partie d'un territoire d'un autre État n'est pas nécessairement acceptée (la conquête du plateau du Golan par Israël sur la Syrie lors de la guerre des Six Jours en 1967 est condamnée par l'ONU ; l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 est non reconnue par l'ONU).

La mondialisation : la fin des frontières ?

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États occidentaux rejoints ensuite par un grand nombre d'États du monde ouvrent leurs frontières en diminuant voire supprimant les droits de douane sur les marchandises et en allégeant les contrôles. L'objectif est de faciliter les flux de marchandises, de capitaux, humains, producteurs de richesses. D'autre part, des États choisissent de transférer une partie de leurs compétences à des entités supranationales (comme une partie du pouvoir législatif, la monnaie ou le contrôle des frontières extérieures pour l'Union européenne). La prise de conscience de la nécessité de gérer au niveau mondial des problématiques échappant aux logiques de frontières (climat, problèmes sanitaires, terrorisme, etc) remet aussi partiellement en question la souveraineté nationale. La fin du triplet territoire-citoyenneté-souveraineté marque la fin de « l'absolutisme territorial » (Peter J. Taylor, 1996).

Le système international demeure pourtant constitué autour d'États souverains. La tendance à l'accélération des échanges se double d'une tendance à la reconstitution de dispositifs de filtrage et de protection. Ainsi, la liberté d'échanges permise par Internet est tempérée dans un certain nombre de pays par des dispositifs de filtrage mis en place par les autorités (exemple du gouvernement chinois filtrant les sites proposant des informations dissidentes). La liberté des échanges matériels ne signifie également pas la liberté de circulation comme en témoignent par exemple le mur à la frontière américano-mexicaine ou le mur anti-migrants à frontière de la Hongrie.

Bibliographie :

LASSERRE Frédéric, GONON Emmanuel, MOTTET Eric, Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires, Paris, Armand Colin, 2e édition, 2016.

MOREAU DEFARGES Philippe, Dictionnaire de géopolitique, Paris, Armand Colin, 2002.

WACKERMANN Gabriel, Les frontières dans un monde en mouvement, Paris, Ellipses, 2e édition, 2005.

Documents liés :

Aucun document n'est lié à ce cours pour le moment.

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : François-Christophe Kellermann, militaire français (1735-1820).

Décès de : Henri Grégoire, dit l'abbé Grégoire, prêtre et homme politique français (1750-1831).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne