Les mutations de la société française de 1945 à 1995

Visualisations : 10940 (4.36/j)

Modifié : 09/07/2016 à 13h56

En cinquante ans, la société française connaît de profondes transformations : forte croissance urbaine et exode rural, triomphe de la consommation de masse, affirmation de l'individu et déclin des pratiques religieuses. Les Français nés dans les années 1980 grandissent ainsi dans un monde bien différent de celui de leurs parents et grands-parents, tant au niveau matériel qu'au niveau des valeurs. Cependant, malgré l'apparente uniformisation des modes de vie, des inégalités demeurent.

De nouveaux cadres de vie

De l'exode rural à la revitalisation des campagnes

La modernisation de l'agriculture dans les années 1950-1960 entraîne de nombreuses pertes d'emplois dans ce secteur et un important exode rural. De quatre millions d'actifs agricoles en 1946, la France tombe à 2,6 millions en 1962 et 2,1 millions en 1975. Entre 1955 et 1970 près de 700.000 exploitations (presque le tiers du total) disparaissent. Cet exode entraîne une mutation des campagnes : des hameaux sont totalement abandonnés et des villages perdent la grande majorité de leurs habitants. Commerces, bureaux de poste et écoles ferment, remplacés par des épiciers-boulangers-bouchers et postiers itinérants et cars scolaires.

A partir des années 1970, le monde rural connaît néanmoins une revitalisation. Les difficultés de la vie urbaine (coût des terrains et des loyers, problèmes de transports, pollution, ...) rendent les périphéries rurales plus attractives. Le nombre de résidences secondaires en milieu rural explose tandis que le tourisme vert rencontre le succès. La population rurale diminue en valeur relative mais augmente légèrement en nombre absolu à partir de 1975. Un quart des Français vit à la campagne en 1995.

L'explosion urbaine

Les emplois créés par la croissance des Trente Glorieuses (emplois du tertiaire pour les trois quart) sont localisés essentiellement dans les villes, d'où un fort développement de celles-ci. Entre 1954 et 1975, la population urbaine passe de 25 à 38 millions de personnes. Les rapatriés d'Afrique du Nord (700.000 après l'indépendance de l'Algérie) et les travailleurs immigrés (près de quatre millions entre 1945 et 1975) qui s'installent dans les villes contribuent aussi à la croissance urbaine.

Cette explosion urbaine accentue la pénurie de logements, la France étant déjà en retard à la sortie de la guerre. Pour résoudre ce problème, l'Etat participe au financement des Habitats à loyer modéré (HLM) et institue en 1966 l'épargne-logement qui facilite le crédit et l'accession à la propriété. De grands ensembles, tours et barres, sont bâtis majoritairement dans les banlieues. Ces nouveaux logements disposent tous de l'électricité et de l'eau courante, d'une cuisine et d'une salle de bain, ce qui apparaît comme révolutionnaire pour les habitants aux revenus faibles issus de bidonvilles ou de la campagne.

L'aménagement du territoire

Les déséquilibres territoriaux, notamment le poids écrasant de la capitale qui avait inspiré le géographe Jean-François Gravier à la sortie de la guerre (Paris et le désert français, 1947), incitent les gouvernements à réagir. C'est ainsi qu'en 1963 est créée la DATAR (Direction à l'aménagement du territoire et à l'action régionale) qui vise à coordonner les actions de l'Etat en matière d'aménagement du territoire. Dès 1964 sont instituées huit métropoles d'équilibre destinées à devenir des pôles de croissance régionaux (Lyon, Aix-Marseille, Lille-Roubaix-Tourcoing, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Nancy-Metz). A partir de 1965 sont créées des villes nouvelles, en particulier dans la région parisienne (comme Cergy-Pontoise et Marne-la-Vallée), visant à limiter les déplacements pendulaires entre les métropoles et leurs banlieues en offrant habitats, services et emplois sur place. Le potentiel touristique est mis en valeur : aménagement du littoral languedocien (par exemple la création ex nihilo de La Grande-Motte à partir de 1965), création de stations de ski, apparition de parcs nationaux et régionaux.

Le ralentissement de la croissance remet en cause l'aménagement du territoire à partir des années 1980-1990 : il apparaît désormais dangereux de prendre le risque de freiner l'unique grand pôle compétitif français à l'échelle mondiale (Paris et le bassin parisien, soit 45 % du PIB) pour rééquilibrer les territoires. L'aménagement du territoire vise désormais surtout à pallier les effets du chômage de masse.

La consommation au cur de la société

Les facteurs de la consommation

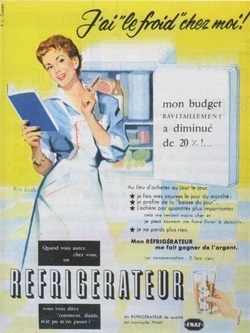

Les gains de productivité liés à la prospérité des Trente Glorieuses assurant une offre en augmentation constante et l'amélioration des revenus des ménages permettent l'accession à une consommation de masse pour une part croissante des Français. Le réseau commercial se modernise avec l'apparition des supermarchés et des hypermarchés dans les années 1950 et 1960 (en 1963 est inauguré le premier hypermarché de France sous l'enseigne Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, près de Paris). La part du marché détenue par les grandes surfaces passe de 2 % en 1965 à 25 % en 1985. La publicité se déploie dans les journaux, radios, panneaux publicitaires puis, à partir de 1969, à la télévision, contribuant à créer des habitudes et des valeurs nouvelles (comme le culte du corps). Enfin, la diffusion du crédit encourage l'achat (logement, appareils ménagers, automobile, vacances, ...). Entre 1959 et 1973, la consommation moyenne par habitant fait plus que doubler.

La transformation des habitudes de consommation

Les exclus de la société de consommation

Malgré la croissance économique des Trente Glorieuses, une partie de la population reste à l'écart de la consommation de masse. Parmi les plus défavorisés figurent de nombreuses personnes âgées ne percevant que la modeste allocation du Fonds national de solidarité, les salariés agricoles qui ont une protection sociale inférieure à celle des ouvriers jusqu'en 1973, les chômeurs de longue durée et les travailleurs immigrés dont les salaires restent bas. A la fin des années 1960, environ 5 millions de personnes (10 % de la population) se situent en-dessous du seuil de pauvreté. Néanmoins, l'ascension sociale est possible : la part de fils d'ouvriers au sein des étudiants passe de 5,5 % en 1961 à 13 % en 1971, et de 1953 à 1977 la proportion de fils d'ouvriers devenus cadres supérieurs augmente de 2 % à 8 %.

Afin de lutter contre la pauvreté issue notamment du chômage de masse (3 % de chômeurs en 1975, 8,6 % en 1985, 10,1 % en 1995), des dispositifs d'aide aux personnes en difficulté apparaissent comme le RMI (revenu minimum d'insertion) institué en 1988, garantissant des ressources minimales à toute personne de plus de 25 ans (sauf jeunes parents pouvant le toucher avant cet âge). Des associations humanitaires comme le Secours populaire français, qui soutient 1,5 million de personnes en 1995, ou les Restos du Coeur, créés par Coluche en 1985, complètent les aides de l'Etat.

Nouvelles croyances, nouvelles valeurs

Le déclin du religieux

Dans les années 1950, l'Eglise baptise neuf enfants sur dix et marie huit couples sur dix. Sur cinquante ans, son influence s'érode considérablement : si 90 % de la population se réclame de l'institution romaine en 1945, ce taux tombe à 81 % en 1986 et 67 % en 1994. Sur les 81 % de catholiques en 1986, seuls 30 % s'affirment croyants « convaincus » tandis que 15 % se disent « sceptiques » et même 14 % « incroyants » ! La pratique régulière ne concerne que 10 à 15 % des catholiques selon les enquêtes et la moitié de ces catholiques pratiquants assidus ont plus de 64 ans. Cette crise du catholicisme se manifeste aussi par la crise des vocations : alors qu'à la sortie de la guerre plus de 1000 prêtres sont ordonnés chaque année (avec un pic à plus de 1600 en 1946), le nombre d'ordinations par an n'a jamais dépassé 200 depuis 1970.

Par rapport au catholicisme, les religions minoritaires résistent mieux voire connaissent un regain de vitalité. Le protestantisme, avec plus d'un million de fidèles, suit le chemin du catholicisme même si le nombre de pratiquants réguliers est plus élevé. L'Islam s'impose comme deuxième religion de France du fait de l'afflux des immigrés du Maghreb, d'Afrique noire et de Turquie. Quant aux juifs, renforcés par l'afflux de sépharades d'Afrique du Nord dans les années 1960, ils restent globalement fidèles à une identité et mémoire communes, même si cela n'implique pas forcément une pratique régulière (un tiers des juifs se disent « non-observants »).

La recherche de l'épanouissement individuel

A partir des années 1960, la société française, et particulièrement les jeunes, remettent en cause les contraintes traditionnelles : autorités parentale, religieuse, professorale, ... L'individu cherche son épanouissement en dehors des structures anciennes (famille, école, religions, partis, syndicats, ...). Cette évolution est accélérée par les événements de mai 1968. Elle se traduit notamment par l'évolution de la famille : les Français sont de plus en plus nombreux à vivre en concubinage, le taux de nuptialité (nombre de mariages pour 1000 habitants) diminuant et le taux de naissances hors mariage augmentant (6,1 % en 1960, 37,6 % en 1995). Le nombre de divorces croît parallèlement (15,6 pour cent mariages en 1971, 38,5 pour cent mariages en 1995), facilités par la mise en place du divorce par consentement mutuel en 1975.

La recherche de l'épanouissement personnel passe aussi par le culte du corps : bien-être physique et souci de l'apparence. La pratique du sport et la consommation de produits de beauté se développent tandis que de nouveaux vêtements et tenues se diffusent (T-Shirts, jeans, sportswears, bikinis, ...).

L'émancipation des femmes

Depuis l'obtention du droit de vote en 1944, les femmes poursuivent le combat pour l'égalité. Des associations apparaissent dans ce sens, comme le Mouvement de libération de la femme (1970). Les femmes conquièrent de nouveaux droits : la légalisation de la contraception en 1967 (loi Neuwirth), le partage de l'autorité parentale en 1970 (jusque-là réservée au père), la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse en 1975 (loi Veil), l'égalité des époux pour la gestion du patrimoine familial en 1984. L'émancipation des femmes s'appuie sur leur scolarisation massive et leur présence dans les études supérieures. Alors qu'avant la guerre, les filles sont peu nombreuses à fréquenter le secondaire (30.000 élèves en 1930), elles accomplissent désormais des études aussi longues que les garçons. La population active se féminise, ce qui permet aux femmes une indépendance matérielle plus grande. Malgré tout, cinquante ans après l'accès au droit de vote, l'égalité n'est pas encore réelle : les femmes sont peu nombreuses dans les lieux de décision (l'Assemblée nationale ne compte que 5,1 % de femmes en 1993, 5,6 % au Sénat en 1995 ; dans les 200 premières sociétés françaises, moins de 5 % des postes d'administrateurs sont confiés à des femmes), elles sont davantage frappées par le chômage et sont moins bien rémunérées (en 1995, le salaire annuel net des femmes s'élève à 15.606 euros contre 19.580 euros pour les hommes pour les temps pleins).

Bibliographie :

SCHOR Ralph, Histoire de la société française au XXe siècle, Paris, Belin, 2004.

Données de l'INSEE et de l'INED.

Documents liés :

Aucun document n'est lié à ce cours pour le moment.

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Jules Favre, homme politique français (1809-1880).

Décès de : Nadar, né Félix Tournachon, photographe français (1820-1910).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne