A la sortie de la Première Guerre mondiale, la France apparaît comme la plus épuisée des puissances victorieuses. 1.350.000 Français ont trouvé la mort (contre 885.000 Britanniques, 651.000 Italiens et 117.000 Américains). La guerre a coûté au pays 140 milliards de francs-or de 1913, soit six ou sept fois plus que ses dépenses habituelles. La dette publique a été multipliée par plus de six entre 1913 et 1919, passant de 33,6 milliards de francs à 204,7 milliards. Les Français veulent d’une paix qui écarte à jamais le danger allemand. Ce n’est pas seulement la volonté des dirigeants mais des combattants et des populations comme le révèle le contrôle postal et les rapports sur la situation morale et politique. Les gouvernements successifs et la population vont pourtant aller de désillusions en désillusions, jusqu’à la crise des années 1930.

La conférence de la Paix

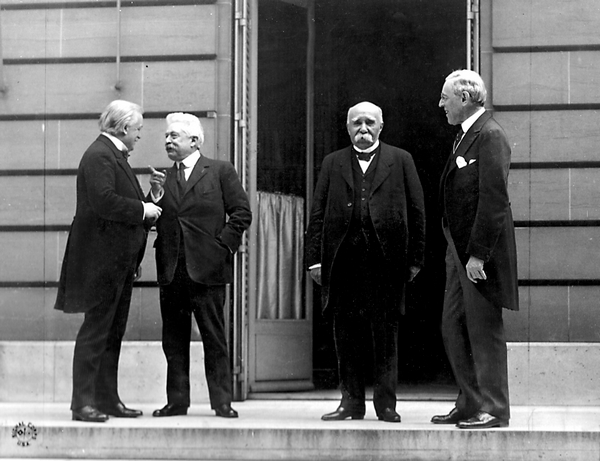

Le Conseil des Quatre, puis des Trois

De gauche à droite : David Lloyd George (Grande-Bretagne), Vittorio Emanuele Orlando (Italie), Georges Clemenceau et Woodrow Wilson (États-Unis), le 27 mai 1919.

Après la guerre, les négociations entre les puissances victorieuses restent secrètes. Le Parlement a lui-même voté, le 29 décembre 1918, un chèque en blanc au président du Conseil, se privant de son droit de regard. La conférence de la Paix s’ouvre à Paris le 18 janvier 1919, quarante-huit ans jour pour jour après la proclamation de l’Empire allemand à Versailles (un choix délibéré). Dans la première phase des négociations, ce sont les cinq grandes puissances victorieuses (France, Royaume-Uni, Italie, États-Unis, Japon ; la Russie ayant été exclue pour sa « trahison ») qui mènent les débats. Le président Wilson impose que la Société des Nations soit prioritairement adoptée, projet auquel Clemenceau accorde peu d’importance. Les idées anglo-américaines l’emportent au détriment de celles des partisans français de la SDN, lesquels réclamaient une organisation forte disposant d’une armée internationale, ou du moins d’un état-major international.

A partir d’avril, les négociations ne se déroulent plus qu’entre trois puissances : la France, le Royaume-Uni et les États-Unis (le Japon s’est retiré et l’Italie a quitté les négociations faute d’avoir obtenu satisfaction sur ses revendications).

De fortes dissensions

Clemenceau, Lloyd George (Grande-Bretagne) et Wilson peinent à s’entendre. S’ils partagent l’idée de la culpabilité de l’Allemagne, le sort à réserver à ce pays dépend des intérêts des nations représentées. Les Britanniques, qui ont obtenu le sabordage de la flotte allemande, et les États-Unis séparés de l’Europe par l’océan, ne partagent pas les craintes françaises à l’égard du voisin allemand. Lloyd George redoute davantage une hégémonie française en Europe et Wilson est attaché à l’idée d’une paix « juste ». Clemenceau, partageant les idées du maréchal Foch, réclame que la rive gauche du Rhin soit occupée de façon permanente par les Alliés et que cette région soit divisée en États autonomes, permettant de créer une zone tampon entre l’Allemagne et la France. La Grande-Bretagne et les États-Unis s’opposent catégoriquement à cette idée. En guise de compensation, Lloyd George propose à Clemenceau la garantie d’une assistance militaire immédiate de la Grande-Bretagne à la France en cas de nouvelle agression allemande et il parvient à convaincre Wilson de faire ratifier par le Sénat américain une garantie militaire similaire. Foch vient défendre devant les trois puissances la nécessité de compensations territoriales, en vain. Clemenceau obtient néanmoins l’occupation de la rive gauche du Rhin pendant quinze ans, occupation pouvant être allongée en cas de manquements de l’Allemagne sur la question des réparations notamment. Convaincu que l’Allemagne fera faillite, Clemenceau pense que la situation économique allemande permettra à la France d’occuper indéfiniment cette zone. La rive gauche sera également entièrement démilitarisée ainsi qu’une bande de cinquante kilomètres sur la rive droite.

Clemenceau réclame ensuite le retour de l’Alsace-Moselle dans le giron français avec les frontières de 1814, c’est-à-dire avec Landau, Sarrelouis et Sarrebrück, et un droit d’occupation sans annexion du bassin minier de la Sarre. Wilson refuse que soient pris en compte des droits historiques remontant à plus d’un siècle. Clemenceau finit par accepter l’idée de Lloyd George d’un territoire de la Sarre détaché, dont le sort sera réglé dans quinze ans par un plébiscite. En revanche la propriété des mines est immédiatement transférée à l’État français.

Wilson, Lloyd George et Clemenceau s’accordent sur le principe des réparations, et l’article 231 du traité de paix établit que « l’Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre qui leur a été imposée par l’agression de l’Allemagne et de ses alliés. » Wilson veut un montant aussi faible que possible, au contraire des Français. De ce fait, aucun montant n’est fixé et une commission devra évaluer ce montant d’ici mai 1921.

Pour contrebalancer le poids de l’Allemagne et créer un cordon sanitaire face à la Russie bolchévique, la France obtient également la création d’États solides en Europe centrale. Une grande Pologne est créée avec des territoires récupérés sur l’Empire allemand, et disposant d’un accès à la mer Baltique (le couloir de Dantzig). L’Autriche est interdite d’union avec l’Allemagne (malgré le désir de sa population), la Tchécoslovaquie est créée ainsi qu’un royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

Le traité de Versailles

William Orpen, La signature du traité dans la Galerie des glaces (détail), 28 juin 1919.

Les conditions de paix sont présentées à la délégation allemande le 7 mai 1919. Le traité paraît inacceptable aux Allemands, qui font des contre-propositions. Les Alliés font bloc, n’acceptant que des concessions mineures. Finalement, l’Assemblée allemande se résout à accepter le traité dont elle n’a pas pu négocier les clauses : le « diktat de Versailles ». La cérémonie de la signature a lieu le 28 juin 1919 à Versailles. Outre les réparations financières qui sont encore à fixer, l’Allemagne y abandonne plus de 80.000 km2, soit un septième de son territoire et un dixième de sa population. Ses forces terrestres et maritimes sont réduites à des forces de police. Ses fleuves sont internationalisés et la rive gauche du Rhin démilitarisée.

Isolement diplomatique et politique de fermeté (1919-1924)

La fin des illusions

Fortement endettée, la France a bâti son budget d’après-guerre sur l’idée que les Allemands paieront les réparations. Les pensions des victimes de la guerre et la reconstruction des zones dévastées dépendent des paiements allemands, le déficit public n’étant pas réduit et l’augmentation des impôts paraissant inconcevable puisque les populations ont déjà payé « l’impôt du sang ». Craignant de devoir rembourser ses dettes vis-à-vis des États-Unis sans être payée par l’Allemagne, la France cherche à obtenir de la puissance américaine une réduction ou annulation des dettes de guerre au nom des sacrifices consentis sur les champs de bataille, mais elle se heurte à un refus. Du côté de l’Allemagne, Alexandre Millerand (président du Conseil de janvier à septembre 1920) fait face à un mauvais vouloir, les Allemands jugeant les demandes alliées injustes et irréalistes. Les manquements aux obligations du traité de Versailles se multiplient. De septembre 1919 à juin 1920, l’Allemagne ne livre ainsi aux Alliés que la moitié du programme fixé par la Commission des réparations.

La France ne pouvant pas compter sur le soutien de ses Alliés dans sa politique de fermeté, elle se résout à une politique de rapprochement avec la puissance vaincue. A la conférence de Spa (juillet 1920), les Allemands s’engagent à livrer aux Alliés 2 millions de tonnes de charbon par mois, mais ce charbon sera payé 40 marks-or la tonne … ces paiements des livraisons de charbon sont inscrits à la fin du compte réparations mais ont peu de chances d’être effectivement remboursées. La France connaît à la même période une nouvelle déconvenue avec la disparition de la garantie anglo-américaine obtenue lors de la conférence de la Paix en cas de nouvelle agression allemande : le Sénat américain a refusé de ratifier le traité de Versailles (19 mars 1920) auquel était liée la garantie. La garantie britannique est aussi remise en cause, Londres prétextant que cette garantie était solidaire de celle des États-Unis.

La politique des sanctions

Aristide Briand, président du Conseil de janvier 1921 à janvier 1922, considère que l’appui de la Grande-Bretagne est la condition d’une politique étrangère efficace. Cependant, cette entente est au prix d’une réduction du montant des réparations … A la conférence de Paris du 29 janvier 1921, les Alliés s’accordent sur le montant de 148 milliards de marks-or, alors que le ministre des Finances français demandait 212 milliards. Toutefois, l’appui britannique permet la mise en place immédiate de sanctions quand l’Allemagne refuse peu après d’accepter le montant qui lui est exigé (conférence de Londres du 27 février-7 mars) : Düsseldorf, Duisbourg et Ruhrort, dans la Ruhr, sont immédiatement occupées et une ligne douanière est établie sur le Rhin, séparant économiquement la rive gauche de la rive droite. La conférence de Londres du 30 avril-5 mai 1921 aboutit à un nouveau montant des réparations fixé à 132 milliards de marks-or, conforme au montant établi quelques jours plus tôt par la Commission des réparations. Ce montant est divisé en trois séries d’obligations, mais rien n’assure que la troisième (82 milliards) sera payée. Dans les faits, la dette allemande est donc réduite à 50 milliards. Les Alliés adressent ensuite un ultimatum à l’Allemagne l’obligeant à payer la somme due d’ici mai 1921, sous peine d’occupation de la Ruhr, ultimatum que Berlin est bien obligé d’accepter. Le gouvernement allemand honore désormais régulièrement les échéances, ce qui permet aux Alliés d’assouplir les sanctions (seule l’occupation des trois villes de la Ruhr est maintenue). Dès la fin de l’année 1921, l’Allemagne demande cependant un moratoire pour les versements de 1922, qui lui est accordé par Briand et Lloyd George.

La nomination de Poincaré à la présidence du Conseil (janvier 1922) marque le retour d’une politique de fermeté. La signature du traité de Rapallo le 16 avril 1922, entre l’Allemagne et la Russie soviétique, lesquelles renoncent réciproquement aux dettes de guerre et aux réparations, fait craindre une union des États révisionnistes. Quelques jours après ce traité, Poincaré menace l’Allemagne de sanctions si elle ne respecte pas d’ici le 31 mai les obligations qui lui sont fixées. A ce moment, l’Allemagne s’enfonce dans la crise économique (dépréciation de plus de 60% du mark entre janvier et juillet 1922), mais Poincaré estime que cette crise a été volontairement provoquée par les Allemands pour se soustraire aux paiements. Quand le chancelier de la République de Weimar réclame, en juillet 1922, un moratoire sur les paiements en espèces pour les trois années à venir, Poincaré se convainc que Berlin ne comprendra qu’une politique de force. Au même moment, Londres, qui trouve ridicules les exigences françaises, lâche Paris. En janvier 1923, le gouvernement français décide, conjointement avec les Belges, l’occupation de la Ruhr. Le gouvernement allemand appelle à la résistance passive et cesse les livraisons. Les occupants réagissent en faisant venir plus de 11.000 cheminots pour faire fonctionner les transports. Une frontière est établie entre la Ruhr et le reste de l’Allemagne pour prélever des droits alimentant la caisse des réparations. L’Allemagne s’enfonce alors dans une hyperinflation. La France a gagné son bras de fer. Se croyant en bonne position, Poincaré accepte la proposition américaine de créer un comité d’experts internationaux chargé d’évaluer les capacités de paiement de l’Allemagne, dirigé par Charles G. Dawes.

Soldats français devant un bureau de poste à Essen durant l’occupation de la Ruhr, date inconnue.

De la détente franco-allemande à la crise (1924-1932)

Les espoirs français disparaissent avec le redressement financier de l’Allemagne, qui a créé une nouvelle monnaie qui inspire confiance, le rentenmark. C’est maintenant le franc qui s’effondre sous le coup de la spéculation : l’occupation de la Ruhr a coûté cher et est venu aggraver le déficit. La France sollicite l’aide de la Banque d’Angleterre et de la Banque Morgan de New York qui accepte de lui prêter 100 millions de dollars en échange de l’engagement d’accepter par avance les conclusions du comité Dawes. Le 9 avril, ce comité rend ses conclusions : les annuités de l’Allemagne y sont inférieures à celles du plan de 1921. Le comité propose qu’elle verse 1 milliard de marks-or par an pendant cinq ans puis 2,5 milliards annuels à partir de la sixième année. A la mi-juillet 1924, La France est isolée à la conférence de Londres. Malgré les protestations françaises, celle-ci entérine le plan Dawes, oblige Paris à évacuer sans condition la Ruhr et y démanteler le dispositif administratif mis en place par les occupants.

Après 1924, c’est une politique de détente qui succède au climat de guerre froide franco-allemande. La France est conscience de sa faiblesse économique et démographique face à une Allemagne en plein redressement. L’Allemagne, de son côté, voit dans un rapprochement avec la France un facteur de stabilisé politique et économique et la possibilité à terme de réviser les traités avec l’appui de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Cette politique de rapprochement aboutit aux accords de Locarno (octobre 1925) qui garantissent notamment les frontières occidentales de l’Allemagne, maintiennent la démilitarisation de la Ruhr et engagent les puissances à se soumettre à un arbitrage de la SDN en cas de conflit (l’Allemagne obtient à cette occasion son admission à la SDN avec un siège de membre permanent). En 1927, un traité de commerce franco-allemand avantageux est signé, qualifié de « Locarno économique » par l’historien Sylvain Schirmann. En août 1928, le pacte Briand/Kellogg marque l’apogée de la « sécurité collective » : les quinze puissances signataires – dont la France et l’Allemagne – condamnent solennellement le recours à la guerre et s’engagent à rechercher par des moyens exclusivement pacifique la solution à d’éventuels différends. En août 1929, à la conférence de La Haye, l’Allemagne accepte un nouveau plan de paiement prenant le relais du plan Dawes : le plan Young. La dette allemande se trouve une nouvelle fois réduite (109,6 milliards de reichsmarks) et est étalée en 59 annuités de 1929 à 1988. Seuls 22,6 milliards doivent être payés de manière inconditionnelle, le reste n’étant exigible que si Washington continue de réclamer à ses anciens alliés le remboursement des dettes de guerre. L’accord stipule également que toutes les troupes alliées doivent quitter la Rhénanie.

Cette politique de rapprochement et de compromis va être rapidement ruinée par les effets du krach boursier d’octobre 1929. Bien avant le « jeudi noir », la croissance économique des pays européens avait d’ailleurs commencé à flancher. L’Europe est touchée à partir de 1931 avec la fermeture d’usines et la montée du chômage. En juin 1931, le président américain Hoover propose un moratoire sur les paiements de toutes les dettes intergouvernementales. En juin-juillet 1932, les représentants de la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie se réunissent à Lausanne. L’Allemagne étant dans l’incapacité de payer, les réparations sont ramenées à 5 milliards de marks payables après un moratoire de trois ans. Après l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler, Berlin ne remboursera pas ce montant.

Bibliographie :

Jean-Michel Guieu, Gagner la paix. 1914-1929, Paris, Seuil, 2015.

Serge Berstein, Pierre Milza, Histoire de la France au XXe siècle, tome 1, 1900-1930, Paris, Complexe, 2004.