Le modèle totalitaire : stalinisme, fascisme, nazisme (1919-1939)

Visualisations : 183963 (39.16/j)

Modifié : 20/02/2014 à 14h08

En Russie, suite à la Révolution d'octobre 1917, Lénine prend le pouvoir à Pétrograd. Il reprend l'héritage marxiste et l'incarne dans l'Etat soviétique en usant de méthodes brutales. En Italie, Mussolini, utilisant des procédés semblables (propagande, embrigadement) prône un socialisme national. Quand il parvient au pouvoir en 1922, il entend redonner à l'Italie la place qui lui revient. En Allemagne, Adolf Hitler s'inspire de l'expérience mussolinienne. A partir de 1933, porté au pouvoir démocratiquement, il instaure un totalitarisme basé sur une idéologie raciste. Au-delà de leurs divergences, ces trois totalitarismes qui apparaissent suite à la Première Guerre mondiale tendent vers un même but : former un « Homme nouveau » selon une idéologie imposée par le chef unique. Le parti unique, le recours à la violence, l'encadrement de la société, la direction de l'économie et la propagande sont autant de traits communs aux régimes soviétique, fasciste et nazi.

Le totalitarisme stalinien

De Lénine à Staline

Six mois après la Révolution d'octobre, les Bolchéviques ne contrôlent qu'à peine un quart du territoire russe. De nombreux libéraux rejoignent les généraux russes « blancs » (Krasnov, Denikine, Kornilov), contrôlant certains territoires et s'étant engagés dans une lutte à mort contre le nouvel Etat soviétique. A la sortie de la Grande Guerre, les armées « blanches » reçoivent le soutien des pays occidentaux : en 1919, plusieurs assauts sont lancés vers Moscou mais sont repoussés par l'Armée rouge de Trotski, créée en 1918. Au début de l'année 1920, les Occidentaux se retirent. La Pologne, entendant étendre ses territoires vers l'Est, déclenche la guerre en 1920 et obtient en 1921 à Riga une partie de la Biélorussie et de l'Ukraine. Durant ces années de guerre civile et étrangère, le gouvernement de Lénine prend des mesures autoritaires voire expéditives : tribunaux révolutionnaires, camps de concentration, nationalisation de la flotte marchande, du commerce intérieur et des entreprises industrielles. Les terres des grands propriétaires sont confisquées pour créer des fermes d'Etat (sovkhozes). Pour ravitailler l'armée et les villes, les récoltes sont réquisitionnées. La famine engendrée entraîne des millions de morts. En mars 1921, les marins de Cronstadt se soulèvent contre la dictature bolchévique. L'Armée rouge écrase ce mouvement en 10 jours de combat.

Suite à ce contexte difficile, Lénine adopte en 1921 une politique économique moins rigoureuse : la NEP (Nouvelle Politique Economique). Les réquisitions sont abandonnées et le régime tolère un retour de l'économie de marché dans quelques secteurs : commerce privé, artisanat, petites entreprises. Ce nouvel état de fait permet de maintenir une certaine paix sociale dans le monde rural de 1923 à 1927.

En mai 1922, Lénine est victime d'une attaque cérébrale. Le problème de la succession est posé. Staline, secrétaire général du parti depuis 1922, se pose en héritier. Contrôlant les principaux organismes dirigeants et disposant d'une clientèle, il parvient à écarter son rival Trotsky. A la mort de Lénine le 21 janvier 1924, Staline devient seul maître de l'URSS.

La réalisation de l'unité autour de Staline

Après la mort de Lénine, Staline engage un véritable culte de la personnalité de son prédécesseur : Petrograd devient Leningrad, un mausolée est édifié sur la Place Rouge et de nombreux monuments sont élevés dans des localités de moindre importance. Staline poursuit la politique de son prédécesseur : la NEP est maintenue.

D'autre part, Staline enclenche une lutte idéologique contre son rival Trostsky dont les thèses sont condamnées (internationalisation de la Révolution, collectivisation). Les trotskystes sont peu à peu marginalisés au sein du parti au nom de l'unité. Le XVe Congrès, en décembre 1927, officialise la lutte contre les ennemis internes. Exclu du Parti, Trostsky doit s'exiler au Mexique où il sera assassiné en 1940.

Si les trotskystes sont éliminés, l'unité du Parti n'est pour autant pas achevée. Les droitiers de Boukharine représentent un contre-pouvoir potentiellement dangereux. En 1928, Staline entame un virage idéologique en abandonnant la NEP. Boukharine, appuyé par Zinoviev et Kamenev, défend le bilan de la NEP et multiplie les publications en ce sens dans la Pravda. En 1929, Staline parvient à écarter Boukharine de la direction de la Pravda puis de la présidence du Komintern. Lors d'une réunion plénière de 1929, les droitiers sont obligés de faire leur autocritique. Staline a réussi le coup de force d'éliminer successivement la gauche en défendant la NEP puis la droite en condamnant la NEP.

Le régime stalinien

Au niveau industriel, Staline décrète la nationalisation de toutes les entreprises et met en place des plans quinquennaux (objectifs de production sur 5 ans). Le 1er plan de 1928 à 1932 définit comme priorité l'industrie lourde. La propagande est utilisée pour stimuler le monde ouvrier : les travailleurs sont encouragés à suivre l'exemple de Stakhanov, qui en août 1935, extrait 102 tonnes de charbon en 6 heures (!). Si la productivité progresse d'une façon spectaculaire, les biens de consommation et l'agriculture sont délaissés. En dix ans, l'URSS devient la troisième puissance industrielle mondiale.

Au niveau politique, l'URSS se veut un régime démocratique. La Constitution de 1936 instaure le suffrage universel et reconnaît les libertés fondamentales. Mais dans les faits, la réalité du pouvoir est aux mains du Parti, contrôlé par Staline. Tandis que le culte du chef est instauré et que la propagande fait rage, la société soviétique est soumise à la terreur de masse : la police politique stalinienne (NKVD) recourt aux dénonciations et déporte les « ennemis » du socialisme. Durant les grands procès de Moscou (1936-1938), 680 000 individus sont exécutés. Au cours des années 1930, ce sont 15 millions de Soviétiques qui sont détenus au goulag (camp de travail forcé).

L'Italie fasciste

Une arrivée rapide au pouvoir

L'Italie sort victorieuse mais ébranlée de la Première Guerre mondiale. Le bilan humain est lourd : 750 000 morts et disparus soit 6 % de la population active. Le traité de Versailles a déçu les espoirs des Italiens (sentiment de la « victoire mutilée »). Le retour des soldats du front aboutit à une hausse du chômage tandis que le surendettement lié à l'économie de guerre paupérise les classes populaires.

Au niveau politique, trois gouvernements se succèdent de juin 1919 à février 1922. Aux élections de 1919 et 1921, aucune majorité claire ne se dégage entre les principaux partis (PSI : parti socialiste italien; PPI : parti populaire italien; PCI : Parti communiste italien).

C'est dans ce contexte de crise que sont fondées les Fasci Italiani di Combattimento (Faisceaux Italiens de Combat) par Benito Mussolini, le 23 mars 1919. Issu des rangs du parti socialiste, Mussolini a participé à la guerre qui lui a forgé des sentiments nationalistes et autoritaires. Les luttes agraires et les grèves ouvrières des années 1919-1921 permettent aux Fasci et à leurs squadre (organisations paramilitaires) de se poser en garants de l'ordre. Mussolini fonde en novembre 1921 le Parti national fasciste (PNF) qui compte 320 000 membres. Mais ce n'est pas par la voie démocratique qu'il parvient au pouvoir : en octobre 1922, les fascistes marchent sur Rome. Le roi d'Italie Victor-Emmanuel III, refusant de proclamer l'état de siège, confie le 30 octobre la formation du gouvernement à Mussolini.

L'évolution du régime vers une dictature autoritaire

L'année 1924 marque un tournant. Aux élections d'avril 1924, les fascistes obtiennent 60 % des voix grâce à une réforme du scrutin proportionnel et aux intimidations de la Milice. En juin, le député socialiste Matteoti, qui proteste contre les conditions de déroulement des élections, est enlevé et assassiné. Face aux divisions des opposants et aux protestations symboliques, Mussolini proclame en janvier 1925 la transformation du gouvernement en régime. Entre janvier 1925 et mars 1929, Mussolini met en place une dictature autoritaire. En novembre 1926, suite à une tentative d'assassinat, Mussolini promulgue les « lois fascistissimes » qui interdisent les partis autres que le PNF, suppriment la liberté de la presse, réorganisent la police et créent un Tribunal de défense de l'Etat.

L'essentiel du pouvoir est désormais assumé par le Duce, uniquement responsable devant le roi, qui accumule de larges compétences en matière économique et militaire (en tant que chef suprême des armées). Il nomme et révoque les ministres qui ne sont plus que de simples agents d'exécution. Le Grand Conseil du Fascisme, assistant Mussolini, choisit les candidats aux élections législatives. La Chambre des députés est maintenue jusqu'en 1938 mais n'a plus qu'un rôle symbolique.

Un « Italien nouveau »

Le régime mussolinien cherche à mener une action en profondeur dans le corps social dans un but de transformation radicale de la société. Mussolini cherche à créer un « Italien nouveau » par le biais de l'éducation et d'une intense propagande. Les programmes scolaires exaltent le patriotisme et les valeurs de la guerre (courage, force, obéissance), se souciant peu de former des gens cultivés. Dès l'âge de huit ans, les jeunes sont encadrés dans les organisations de l'Opera nazionale Balilla.

Presse, radio, affiches, bandes dessinées, manifestations sportives tentent de renforcer le consensus autour du régime. De grandes batailles sociales sont menées de 1925 à 1934 (comme la « bataille du blé »), visant l'autonomie alimentaire du pays et la glorification de la nation. La conquête de l'Ethiopie en 1936 répond aussi à l'objectif de renforcement de la cohésion nationale. A partir de 1936, Mussolini se rapproche de l'Allemagne nazie (« axe Rome-Berlin ») et accentue l'aspect totalitaire du régime (loi anti-juives, introduction de nouvelles pratiques culturelles).

L'Allemagne nazie

Les nazis à la conquête du pouvoir

Suite à la défaite allemande et à l'abdication de l'empereur Guillaume II, la République est proclamée le 9 novembre 1918. Le nouveau régime connaît durant les premières années de son existence des difficultés immenses. D'un côté l'extrême gauche révolutionnaire tente une insurrection à Berlin (1919), réprimée dans le sang ; de l'autre les nationalistes accusent la République d'avoir accepté le Diktat de Versailles.

A la fin de 1923, l'ordre semble rétabli et nazis et communistes reculent aux élections. L'élection présidentielle de 1925 amène au pouvoir le candidat de droite Hindenburg qui oriente la politique dans un sens ultra-conservateur. Cependant, l'instabilité ministérielle, l'abandon des valeurs traditionnelles pendant les « années folles », les difficultés liées à l'application du traité de Versailles amènent un retour des mouvements extrémistes dans le jeu politique, avec au premier plan le NSDAP d'Adolf Hitler (Parti socialiste national des travailleurs allemands). La rigueur de la crise allemande propulse les nazis au pouvoir.

Aux élections de septembre 1930, le NSDAP obtient plus de 6 millions de voix et 107 députés. Aux présidentielles de 1932, Hitler obtient au premier tour 36 % des suffrages mais c'est Hindenburg qui l'emporte au second. Les législatives de 1932 offrent 230 sièges sur 607 au parti nazi qui devient la principale formation politique au Reichstag. Une partie du grand patronat se décide à soutenir l'ennemi déclaré de la démocratie pour résoudre la crise et éloigner les menaces révolutionnaires communistes. Le 28 janvier 1933, Hindenburg nomme Hitler chancelier. A la mort du maréchal Hindenburg, Hitler rajoute à ses fonctions de chancelier celles de chef de l'Etat. C'est en toute légalité et porté par une vague populaire qu'Adolf Hitler parvient au pouvoir.

La mise en place de la dictature

Le 30 juin 1934, lors de la « nuit des longs couteaux », de nombreux chefs SA (dont Roehm), qui constituaient l'aile gauche du parti, sont arrêtés et un grand nombre d'entre eux exécutés. La centralisation est poussée à l'extrême. Les SS, troupes paramilitaires du régime au service du Führer (le « guide », c'est-à-dire Hitler), encadrent la population et utilisent des méthodes terribles : assassinats, tortures, « suicides » organisés. Les opposants sont déportés dans les premiers camps de concentration.

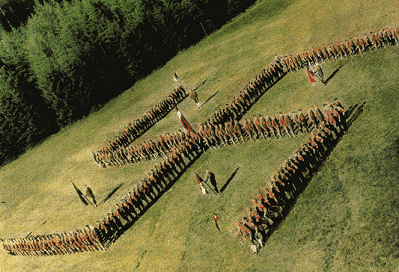

Parallèlement à l'appareil répressif se met en place une intense propagande, visant à fanatiser le peuple. La jeunesse est particulièrement visée via l'encadrement de l'instruction (falsification de l'Histoire, surveillance étroite des manuels et des professeurs) et les organisations de jeunesses (Jeunesses Hitlériennes). Les livres considérés comme « subversifs » sont extraits des bibliothèques et brûlés lors de grands autodafés. Un grand nombre d'intellectuels et d'artistes allemands quittent le pays ou cessent leurs activités (Albert Einstein, Stefan Zweig, Fritz Lang, Berthold Brecht,...). De gigantesques parades sont organisées afin de mettre en évidence la puissance et le dynamisme de l'Allemagne.

L'idéologie nazie

La politique raciale est au coeur de l'idéologie nazie. Hitler se propose de « régénérer » la race aryenne par des mesures diverses : récompenses accordées aux familles de « vrais aryens », stérilisation puis élimination des tares de la société (comme les handicapés physiques et mentaux). Les Juifs sont particulièrement visés et sont l'objet d'une série de mesures discriminatoires. Très vite, le port de l'étoile jaune est imposé. En 1935, les lois de Nuremberg les écartent du droit de vote, les excluent de nombreux emplois (commerce, édition, professions juridiques et médicales, fonction publique,...) et leur interdisent tout mariage ou relation sexuelle avec les « Aryens ». En novembre 1938, durant la « Nuit de Cristal », les magasins tenus par des Juifs sont pillés, des synagogues incendiées et 26 000 Juifs arrêtés.

Mais avant tout, pour préparer l'affrontement avec les démocraties et consolider le régime, il faut sortir l'Allemagne de la crise. Afin de résorber le chômage, une grande politique de travaux est lancée (autoroutes, logements sociaux). La politiquement d'armement du Reich soutient l'industrie. Progressivement, l'Allemagne se tourne vers l'autarcie, afin de rendre son économie indépendante des autres pays. L'agriculture se développe et les produits de substitution (ersatz) se multiplient. En 1939, l'Allemagne devient la seconde puissance économique mondiale.

Bibliographie :

BERNARD Mathias, Introduction au XXe siècle. Tome 1 : 1914 à 1945, Paris, Belin, 2003.

BERSTEIN Serge, MILZA Pierre, Histoire de l'Europe du XIXe au début du XXIe siècle, Paris, Hatier, 2006.

Documents liés :

Aucun document n'est lié à ce cours pour le moment.

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Guillaume Ier, roi de Prusse et premier empereur allemand (1797-1888).

Décès de : Jean-Baptiste Lully, musicien français d'origine italienne (1632-1687).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne