La construction européenne de 1945 à 1992

Visualisations : 27672 (11.3/j)

Modifié : 14/05/2017 à 12h07

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe politique n'est pas une idée neuve : Victor Hugo dès 1849 et Aristide Briand après la Grande Guerre avaient lancé l'idée des « États-Unis d'Europe ». En 1945, le contexte international (le traumatisme de la guerre, la menace communiste et la nécessité de la reconstruction économique) permet la mise en place d'institutions supranationales dès 1951 avec la CECA. Malgré des divergences de vues et d'intérêts entre les pays européens, l'Europe se dote à partir des années 1950 d'un marché commun et d'institutions aux compétences de plus en plus étendues.

Les fondements du projet européen (1945-1957)

Un contexte favorable au lendemain de la Seconde Guerre mondiale

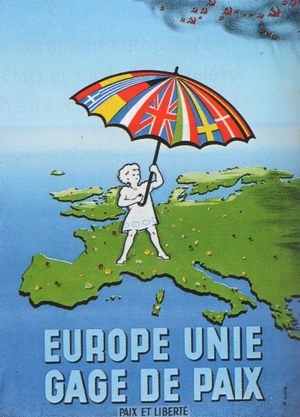

Paix et Liberté, 1951.

Dans l'Est de l'Europe, depuis 1945 et malgré les promesses de Staline à Yalta, des dictatures communistes sont mises en place dans tous les Etats occupés par l'Armée rouge. Par crainte d'une extension du communisme, les Etats d'Europe de l'Ouest se tournent vers les Etats-Unis (politique atlantiste) qui coopèrent économiquement avec les Etats européens et soutiennent l'idée d'une Europe unie : le discours de George Marshall (qui a donné son nom au plan d'aide économique à l'Europe) du 5 juin 1947 est un appel clair à l'unité des pays européens. Pour les Etats-Unis, une Europe occidentale forte et unie constituerait un barrage efficace contre le communisme, en plus d'un nouveau marché pour l'économie américaine. En avril 1948 à New York est créé l'American Committee for a Free and United Europe, présidé par le sénateur William Fullbright, qui cherche à convaincre les élites américaines de soutenir le fédéralisme européen et qui finance notamment l'association du Mouvement européen (créée en 1948).

Les premières institutions

Du 7 au 10 mai 1948 se réunissent à La Haye les partisans d'une coopération européenne, sous la présidence de Winston Churchill. Les mondes politique, culturel, universitaire, syndical et économique sont représentés à travers 700 personnalités. La commission politique du congrès de La Haye propose la création d'une Assemblée européenne élue par les parlements nationaux. La France s'engage en faveur de ce projet, bien reçu en Europe occidentale (à l'exception du Royaume-Uni), qui aboutit à la création du Conseil de l'Europe le 5 mai 1949. Cette Assemblée est purement consultative et ses membres sont désignés par les parlements des Etats. Elle a pour mission de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et la paix.

D'autres institutions naissent de la reconstruction économique. L'Organisation européenne de Coopération économique (OECE) supervise à partir de 1948 la répartition de l'aide Marshall. Le 19 avril 1951, sur proposition de Robert Schuman, naît la Communauté économique du charbon et de l'acier (la CECA) rassemblant l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. La CECA, organisme autonome avec des fonds propres, dispose d'un pouvoir supranational (comme la capacité de passer des accords commerciaux).

L'échec de la Communauté européenne de défense

Dans un contexte de tensions internationales accrues (guerre de Corée, premier essai de bombe atomique soviétique), le Conseil de l'Europe se prononce en août 1950 pour la création d'une armée européenne. Le 24 octobre suivant, le président du Conseil des ministres français, René Pleven, propose ce projet à l'Assemblée nationale. Il s'agit de mettre sur pied une armée européenne placée sous la responsabilité d'un ministre européen de la Défense. Ce projet de Communauté européenne de défense est discuté, négocié et adopté par les partenaires de la France, avant d'être rejeté le 30 août 1953 en France par une coalition de gaullistes, de communistes, de nationalistes et de députés hostiles aux États-Unis ou à l'Allemagne (crainte d'un réarmement allemand). Une issue à l'échec de la CED est néanmoins trouvée lors de la conférence de Londres (septembre-octobre 1954) : l'Allemagne est autorisée à reconstituer une armée nationale et est intégrée à l'OTAN, l'Angleterre promet quant à elle de maintenir des forces sur le continent. La coopération est ainsi approfondie sans nouvelle délégation de souveraineté.

L'Europe des Six, entre crises et compromis (1957-1972)

Le traité de Rome (1957)

paix. Rome, 25 mars 1957. Signature des

traités pour le marché commun et Euratom. »

Affiche italienne célébrant le traité

de Rome, 1957.

L'union douanière instaurée par la CEE est un succès. Le volume du commerce intra-communautaire progresse de 20 % dans l'année 1959, suite à la baisse de 10 % des droits de douane. Les droits de douane sont à nouveau baissés en 1961, 1962 et 1963 avant d'être supprimés en 1968. La part des échanges intra-communautaires dans le commerce extérieur des Six passe de 32 % en 1958 à 52 % en 1972. En 1962 est adoptée la politique agricole commune (la PAC), à la grande satisfaction de la France, principale bénéficiaire.

La CEE face à De Gaulle

Si le marché commun est un succès, la construction européenne connaît en revanche de nouveaux échecs. En France, le général De Gaulle entend remettre son pays au premier plan en menant une politique de grandeur. Il est hostile à une Europe politique au profit d'une Europe des nations. La France néglige Euratom dès 1959, ne comptant pas partager son avancée technologique. De Gaulle s'oppose à deux reprises, en 1963 et 1967, à l'adhésion du Royaume-Uni à la CEE. Le président français s'oppose enfin au premier plan Fouchet de 1961 (coopération politique des Etats pour une politique extérieure commune, une coopération scientifique et culturelle et une politique commune de défense). Une nouvelle version du plan Fouchet (1962), dans laquelle De Gaulle est intervenue, rencontre un nouvel échec du fait l'impossibilité d'une entente entre les Six.

Les tensions atteignent leur paroxysme en 1965, lors de la crise de la « chaise vide » : le président de la Commission européenne, Walter Hallstein, souhaite l'abandon de l'unanimité des Etats membres lors des prises de décision (au profit de la majorité), étape de la construction européenne prévue par le traité de Rome pour 1966. De Gaulle s'oppose fermement à la fin de l'unanimité et, le 1er juillet 1965, le gouvernement français rappelle ses membres du Conseil et cesse d'y siéger. En janvier 1966, les six ministres des Affaires étrangères se rencontrent à Luxembourg et adoptent le « compromis de Luxembourg » qui prévoit que lorsque « des intérêts très importants [...] sont en jeu, les membres de Conseils s'efforc[ent] [...] d'arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du Conseil ». Ce compromis, qui donne gain de cause à De Gaulle, généralise la pratique du consensus, c'est-à-dire du veto.

La relance de La Haye et la fin de l'Europe des Six

La démission du général de Gaulle en avril 1969 permet de débloquer la situation et de relancer le projet européen. Un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement a lieu à La Haye les 1er et 2 décembre 1969. Les Six sont d'accord sur l'approfondissement de l'union et sur la relance des négociations d'adhésion avec le Royaume-Uni. Avec le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège posent leurs candidatures. Les pays candidats s'engagent à accepter tous les traités et décisions prises par les Six. Les Irlandais disent, par référendum, massivement oui à l'adhésion (83 %), les Danois disent oui avec 60 %, en revanche la Norvège dit non à 54 %. Quant à la Grande-Bretagne, elle passe par la voie parlementaire et l'accord est approuvé par une petite majorité. C'est la fin de la petite Europe des Six : dès 1972, les Neuf s'engagent pour l'approfondissement de l'intégration politique.

De la Communauté économique à l'Union Européenne (1973-1992)

Les nouveaux équilibres internes

A partir de 1974, au Royaume-Uni, le Premier ministre travailliste Harold Wilson critique les concessions faites par son prédécesseur au traité d'adhésion. Le gouvernement du Royaume-Uni demande la renégociation du traité suivie d'un référendum sur l'appartenance à la CEE. Au Conseil européen de Dublin de mars 1975, le Royaume-Uni obtient un rééquilibrage de sa contribution au budget européen et, trois mois plus tard, les Britanniques se prononcent à 67 % pour le maintien dans la CEE. Les difficultés avec le Royaume-Uni persistent pourtant et une nouvelle crise éclate avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en 1979. Sans vouloir rompre avec la CEE, elle considère que la Grande-Bretagne paie trop par rapport à ce qu'elle reçoit du budget européen. Après cinq ans de négociations, elle obtient le « rabais britannique » (limitation de la contribution). En septembre 1988, à Bruges, Thatcher prononce un discours dénonçant l'idée d'un « super-État européen » au profit d'une Europe des nations. La construction européenne est ainsi freinée par la Grande-Bretagne.

A partir des années 1980, la CEE s'élargit. De nouvelles demandes d'adhésion ont ainsi été adressées à la CEE par la Grèce en 1975, et par l'Espagne et le Portugal en 1977. La Grèce intègre la CEE le 1er janvier 1981, suivie par l'Espagne et le Portugal le 1er janvier 1986. Pour la première fois, la CEE s'élargit à des pays en grande difficulté économique. De ce fait, de longues périodes de transition sont prévues et la CEE les aide financièrement. Cet élargissement contribue également à rééquilibrer l'Europe vers le Sud, l'Italie ne se trouvant plus isolée dans une Europe nordique et anglo-saxonne.

L'approfondissement de la CEE

En 1974, l'accession du libéral modéré Valéry Giscard d'Estaing à la présidence de la République donne un nouveau souffle à la dynamique européenne. S'entendant bien avec son homologue allemand Helmut Schmidt, il impulse la création du Conseil européen en 1974, qui réunit trois fois par an les chefs d'Etat et de gouvernement pour se concerter sur les grands projets et difficultés non résolues. En décembre 1975, au Conseil européen de Rome, les Neuf adoptent le principe de l'élection au suffrage universel des membres du Parlement européen. Les premières élections au suffrage universel se tiennent en juin 1979, mais chaque pays a son propre système électoral. Les députés nationaux se réunissent par affinités idéologiques pour constituer des groupes parlementaires européens (comme le PPE, Parti populaire européen). Le Parlement ne dispose encore cependant d'aucun pouvoir législatif. En 1979 également est créé un système monétaire européen, l'ECU (European Currency Unit), unité de compte commune définie par rapport à l'ensemble des monnaies européennes. Ce système limite les fluctuations monétaires et incite à la convergence des politiques économiques, pour assurer un environnement économique favorable aux entreprises.

Au début des années 1980, entre la crise britannique et les difficultés lors des négociations, la construction européenne semble en panne. Le vote à l'unanimité paralyse les institutions tandis que l'euroscepticisme s'installe (attitude méfiante voire d'opposition à l'égard de la construction européenne). A partir de 1983, François Mitterrand relance la dynamique européenne avec Helmut Kohl. Le 1er janvier 1985, Jacques Delors devient président de la commission européenne ; il élabore « un livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur » contenant 279 mesures. Parallèlement, le 14 juin 1985 sont signés les accords de Schengen par l'Allemagne, la France et le Benelux, lesquels instaurent la libre circulation des personnes. A partir de septembre 1985, une conférence intergouvernementale prépare une réforme profonde de la CEE : un groupe de travail étudie la révision du traité de Rome (dans une perspective supranationale) tandis qu'un autre travaille à la coopération politique (intergouvernementalité). Les deux textes issus de ces deux groupes de travail sont réunis en un Acte unique signé par les douze Etats membres les 17 et 26 février 1986. Le vote majoritaire remplace le vote à l'unanimité au Conseil des ministres et les compétences de la Commission et du Parlement sont étendues. Les derniers obstacles au marché unique doivent être levés le 1er janvier 1993.

Le traité de Maastricht, acte de naissance de l'Union Européenne (1992)

En 1989, la chute des démocraties populaires de l'Est de l'Europe et la perspective de la réunification allemande changent les données. Le 3 octobre 1990, l'Allemagne sort considérablement renforcée politiquement de la réunification, malgré les grandes difficultés économiques dans l'ex-RDA. Le chancelier Helmut Kohl milite pour un approfondissement politique de la CEE, rejoint par un François Mitterrand un peu plus réservé. Les propositions franco-allemandes sont examinées au Conseil européen de Dublin le 28 avril 1990. L'hostilité du Royaume-Uni et du Danemark obligent à revoir les objectifs de l'union politique à la baisse. Les négociations aboutissent à la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992. Le traité créé l'Union Européenne, reposant sur trois piliers : la Communauté européenne, instance supranationale ; la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ; la coopération judiciaire et policière. Une citoyenneté européenne est créée, le Parlement est doté de véritables pouvoirs (avec par exemple l'instauration de la codécision avec le Conseil européen) et une Union économique et monétaire (UEM) est établie afin d'aboutir notamment à une monnaie commune.

Bibliographie :

BITSCH Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne, de 1945 à nos jours, Paris, Ed. Complexe, réed. 2008.

CATALA Michel, JALABERT Laurent, Penser et construire l'Europe (1919-1992), Paris, Bréal, 2007.

Documents liés :

Aucun document n'est lié à ce cours pour le moment.

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Guillaume Ier, roi de Prusse et premier empereur allemand (1797-1888).

Décès de : Jean-Baptiste Lully, musicien français d'origine italienne (1632-1687).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne