La Ve République face à la crise (1974-1995)

Visualisations : 19653 (4.56/j)

Modifié : 28/06/2016 à 14h09

L'année 1974 marque une césure au niveau politique et économique dans l'histoire de la Ve République. Pour la première fois depuis 1958, c'est un gouvernement non-gaulliste qui est porté au pouvoir. Au niveau économique, la crise mondiale, que l'on pouvait penser passagère, s'installe comme une réalité durable. L'échec d'une solution libérale amène en 1981 le parti socialiste au pouvoir avec François Mitterrand. Celui-ci ne parvient pas non plus à résoudre la crise et doit mettre un terme à la transformation sociale dès 1984. Le mandat de François Mitterrand est marqué par deux cohabitations (1986-1988, 1993-1995) traduisant les incertitudes des Français.

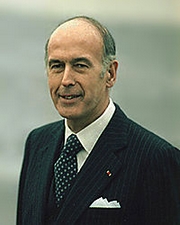

Valéry Giscard d'Estaing et l'échec libéral (1974-1981)

Un président sans majorité (1974-1978)

Pour la première fois depuis 1958, le président de la République n'est pas le chef de file du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. L'UDR reste le parti dominant avec 183 députés. Le président ne peut compter que sur une centaine d'élus. Il doit aussi faire face à la montée de la gauche, stimulée par son résultat du second tour : dissoudre l'Assemblée serait prendre le risque de la voir majoritaire. Valéry Giscard d'Estaing choisit pour Premier ministre un membre de l'UDR qui a soutenu sa candidature, Jacques Chirac. Celui-ci prend par surprise la tête de l'UDR en décembre 1974, neutralisant l'opposition gaulliste.

Mais le chef du parti de la majorité finit par prendre ses distances avec le président. En 1976, une mésentente des deux hommes sur la stratégie à adopter vis-à-vis de la vague socialiste (J. Chirac prône contre V. Giscard d'Estaing des élections anticipées) se termine par la démission du Premier ministre. La rupture est consommée entre gaullistes et giscardiens. L'ex-Premier ministre place à la tête du parti gaulliste des hommes nouveaux et le renomme RPR (Rassemblement pour la République) tandis que le président rassemble ses soutiens au sein de l'UDF (Union pour la démocratie française). Aux élections législatives de 1978, l'UDF progresse mais le RPR reste le parti prépondérant ; la gauche est minoritaire. Le président dispose néanmoins d'une majorité.

La lutte contre la crise économique

Le président s'applique à donner de lui une image moderne et décontractée. Entendant répondre aux aspirations de mai 1968, il descend la majorité à 18 ans (contre 21), il légalise l'IVG (loi Veil), facilite le divorce, créé un secrétariat d'Etat à la Condition féminine. Dès 1974 un ensemble de mesures sont prises pour éviter que la crise économique ne retombe sur les plus défavorisés : garantie de ressources d'une année pour les chômeurs, augmentation du minimum vieillesse, mesures en faveur des handicapés.

A partir de 1976, Valéry Giscard d'Estaing entend donner la priorité à la lutte contre la crise économique en nommant l'économiste Raymond Barre Premier ministre. Libéral, celui-ci pense que la relance économique passe par le rétablissement des grands équilibres économiques, et non par l'intervention de l'Etat. En 1976, il lance son « plan Barre » qui entend lutter contre l'inflation en bloquant les prix et tarifs publics pendant trois mois tandis qu'est mis en place un encadrement du crédit rendant son octroi plus difficile. A partir de 1978, une libéralisation totale des prix est engagée. L'inflation est ralentie, en revanche le chômage s'envole : la France compte 1,5 million de chômeurs en 1980-1981.

François Mitterrand et l'échec socialiste (1981-1986)

Un septennat placé sous le signe du changement

Dès son arrivée au pouvoir, la gauche, qui bénéficie d'un « état de grâce » entreprend d'importantes réformes : abolition de la peine de mort, remboursement de l'IVG, création d'une Haute Autorité de l'audiovisuel (desserrant les liens entre le gouvernement et la radio-télévision), décentralisation avec les lois Defferre, nationalisation des secteurs clés de la production et de l'économie (5 groupes industriels, 36 banques et 2 compagnies financières). En matière économique, le nouveau gouvernement rompt avec la politique de Raymond Barre : création d'un impôt sur la fortune, création d'emplois publics, semaine de 39 heures, retraite à 60 ans.

De l'échec socialiste à la cohabitation

Le gouvernement mise sur une relance de la consommation qui elle-même relancerait la production, mais celle-ci a surtout pour effet d'augmenter les importations, alourdissant le déficit de la balance commerciale. Le chômage continue de grimper (2,2 millions de chômeurs en 1983), l'inflation augmente. Les mesures sociales mises en uvre, onéreuses, creusent le déficit public. Fin 1981, en juin 1982 et en mars 1983, le gouvernement dévalue le franc.

La lutte contre l'inflation devient une priorité. Les prix et salaires sont bloqués temporairement en 1982 et contrôlés après la sortie du blocage en automne. En mars 1983, la révélation d'un énorme déficit commercial et d'un endettement record obligent le gouvernement à entreprendre un virage libéral. Ce revirement marque l'échec socialiste. Dans le même temps, la droite connaît un regain de force confirmé aux élections cantonales de 1982 et municipales de 1983. Les élections européennes de 1984 confirment l'effritement du PC (11,20 %) et marquent la percée du Front National (10,95 %), parti axé sur la lutte contre l'immigration et l'insécurité et la défense de la souveraineté nationale.

Le gouvernement de Pierre Mauroy décide de rétablir les grands équilibres économiques en s'engageant dans une politique de rigueur : augmentation des impôts, suppression d'emplois, abandon des réformes sociales. Au premier semestre 1984, des centaines de milliers de parents d'élèves manifestent contre un projet de loi du ministre de lÉducation nationale Savary menaçant l'école privée. Pierre Mauroy donne sa démission et est remplacé par un proche du président, Laurent Fabius. Celui-ci s'engage dans une politique libérale, laissant jouer les mécanismes du marché, ce qui pousse les communistes dans l'opposition. En 1986, l'inflation est stoppée et la situation économique tend à s'améliorer.

L'échec du social-libéralisme (1986-1995)

Première cohabitation et retour de la gauche (1986-1993)

Aux élections législatives de 1986 (au scrutin proportionnel), la droite obtient une courte majorité absolue, gênée par le Front National qui fait jeu égal avec le PC (35 sièges, un peu moins de 10 % des voix). Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, le président de la République et la majorité à l'Assemblée n'appartiennent pas au même courant idéologique (c'est la « cohabitation »). François Mitterrand nomme Jacques Chirac Premier ministre. Le nouveau gouvernement supprime l'impôt sur les grandes fortunes, privatise un grand nombre d'entreprises nationalisées en 1981 et facilite le licenciement.

Paradoxalement, arrivé au pouvoir, Jacques Chirac voit sa popularité redescendre tandis que François Mitterrand, éloigné des affaires, voit sa côte remonter. Aux élections présidentielles, celui-ci arrive nettement en tête au premier tour (34,10 % des suffrages) tandis que Jacques Chirac (19,90 %) doit faire face à la concurrence exercée par Raymond Barre (16,55 %). Jean-Marie Le Pen, avec ses 14,41 %, confirme la percée du FN. Le PC ne recueille que 6,78 % des suffrages. Le président sortant l'emporte largement au second tour avec 54 % des suffrages et nomme Michel Rocard Premier ministre.

Le second mandat s'ouvre sur un objectif différent du premier. Il ne s'agit plus de rompre avec l'économie de marché mais de la gérer en la teintant de préoccupations sociales (politique qui a été nommée le « social-libéralisme »). La situation économique s'améliore jusqu'au dernier trimestre 1990. Michel Rocard lutte contre la pauvreté en instaurant un revenu minimum d'insertion (RMI) financé par un impôt de solidarité sur la fortune (ISF) remplaçant l'ancien impôt sur les grandes fortunes. Cette politique se place dans la ligne de celle menée en 1984-1986, sans grandes transformations. La rivalité montante entre le président et Michel Rocard aboutit à la démission forcée de ce dernier, en mai 1991.

F. Mitterrand nomme Edith Cresson Premier ministre, mais son style tranchant lui fait perdre vite toute popularité tandis que le pays replonge dans les difficultés économiques. Le président, sous la pression du parti socialiste, renvoie Edith Cresson dès avril 1992 pour la remplacer par Pierre Bérégovoy. Le nouveau Premier ministre ne parvient pas à faire remonter la côte de popularité des socialistes, et ne fait ratifier le traité de Maastricht par référendum que de justesse (septembre 1992).

La seconde cohabitation et l'échec de la gauche (1993-1995)

Les socialistes enregistrent aux élections législatives de 1993 une cuisante défaite, perdant 4 millions d'électeurs et ne parvenant à conserver qu'une soixantaine de sièges. Le RPR et l'UDF, réunis sous le sigle UPF (Union pour la France) disposent d'une majorité écrasante avec 40 % des suffrages. Le Front National poursuit sa poussée (12,42 %) mais ne conserve qu'un élu. Ces élections aboutissent à une seconde cohabitation, avec Edouard Balladur pour Premier ministre.

Le retour de la droite au gouvernement entraîne une reprise de la politique libérale, avec de multiples privatisations (comme BNP et Elf-Aquitaine), une réforme du statut de la Banque de France (qui assure son autonomie par rapport au gouvernement) et un plan d'économies budgétaires (hausse des taxes, allongement de la durée de cotisation pour les retraites).

Aux élections présidentielles de 1995, Lionel Jospin, investi par le parti socialiste (mais soutenu très modérément par l'Elysée), parvient à ramener un peu de dynamisme au sein de la gauche. Edouard Balladur et Jacques Chirac se portent candidats à droite. Edouard Balladur apparaît gagnant dans les premiers mois mais Jacques Chirac parvient à la dépasser dans les intentions de vote grâce à une campagne offensive et bien menée.

A la surprise générale, Lionel Jospin arrive en tête au premier tour, le 23 avril 1995 (23,30 %) suivi par Jacques Chirac (20,84 %), Edouard Balladur (18,58 %) et Jean-Marie Le Pen (15 %). Au second tour, le 7 mai, Jacques Chirac est élu président de la République avec 52,63 % des suffrages.

Bibliographie :

SIRINELLI Jean-François (dir.), La France de 1914 à nos jours, Paris, PUF, 2004.

Documents liés :

Aucun document n'est lié à ce cours pour le moment.

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Jules Favre, homme politique français (1809-1880).

Décès de : Nadar, né Félix Tournachon, photographe français (1820-1910).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne