La France des Trente Glorieuses (1944-1974)

Visualisations : 41118 (9.52/j)

Modifié : 10/07/2017 à 12h19

Sortie de la Seconde Guerre mondiale, passé le temps de la reconstruction, la France s'engage dans les Trente Glorieuses (1945-1975), période de croissance forte et continue qui donne au pays sa place de grande puissance industrielle. Une France nouvelle naît sur les décombres de l'ancienne : celle des grandes surfaces, de l'automobile et de la télévision. Sur le plan extérieur, le pays est néanmoins bousculé par les guerres coloniales, et en particulier le problème de l'Algérie qui empoisonne la vie politique pendant huit ans. A la IVe République immobile succède la Ve République et le retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, qui opère une césure fondamentale dans l'Histoire de la France au XXe siècle.

Naissance et mort de la IVe République (1944-1958)

La sortie de la guerre

De Gaulle descend les Champs-Élysées le 26 août 1944.

Après la libération de Paris, le 25 août 1944, la France poursuit l'effort de guerre jusqu'à la capitulation allemande du 8 mai 1945. L'effondrement du régime de Vichy permet l'accès rapide au pouvoir de de Gaulle et du GPRF (Gouvernement provisoire de la République française) qui s'imposent aux Américains. Le nouveau pouvoir doit faire face aux pouvoirs locaux nés de la Résistance, pour beaucoup communistes, qui, appuyés sur des forces armées, font craindre une tentative de coup d'État ou le maintien d'un pouvoir parallèle. De Gaulle mène une tournée en province, intègre les FFI (forces françaises de l'intérieur) à l'armée régulière et ordonne le désarmement des milices patriotiques (18 octobre). Maurice Thorez, rentré d'URSS, accepte implicitement cette dernière mesure qui fait rentrer le parti communiste dans la légalité.

Un référendum est organisé demandant l'approbation pour un changement de Constitution le 21 octobre 1945, qui se solde par un oui. La même journée, les Français et Françaises (le droit de vote a été accordé aux femmes) élisent une assemblé législative où dominent le PC, le MRP (Mouvement républicain populaire) et la SFIO. En butte à ces partis, de Gaulle démissionne de son poste de président du gouvernement provisoire le 20 janvier 1946. Un premier projet constitutionnel est rejeté le 5 mai, un second est accepté à 53,5 % (et 31 % d'abstentions) le 13 octobre. Les institutions de la nouvelle République la IVe se mettent en place avec l'élection du Conseil de la République (8 décembre), du président de la République (Vincent Auriol, le 16 janvier 1947) et la nomination du socialiste Paul Ramadier à la présidence du Conseil (22 janvier).

Les difficultés de la IVe République

Des tensions sociales apparaissent dès 1947 : le PC dénonce le plan Marshall et se pose en ennemi de tout gouvernement qui l'accepterait. En novembre et décembre, la CGT lance une violente grève générale aboutissant au départ du leader historique Léon Jouhaux (en faveur du compromis) et d'une partie des syndicalistes qui fondent la CGT-Force ouvrière. La même année, De Gaulle lance en avril le Rassemblement du peuple français (RPF) qui sort vainqueur des élections municipales d'octobre (40 % des voix), prenant les grandes villes.

Les élections de juin 1951 amènent une assemblée plus à droite que la précédente, le modéré Antoine Pinay est nommé président du Conseil. Le RPF n'obtient que 21,7 % des voix.

Les querelles de partis s'accentuent : la loi Barangé (1951) qui apporte une aide à l'éducation privée éloigne les socialistes, puis le projet de la Communauté européenne de défense divise les partis. L'élection au 13e tour du modéré René Coty à la présidence de la République en 1953 traduit cette paralysie des partis. Ces querelles de partis alimentent l'instabilité ministérielle qui caractérise la IVe République : vingt-deux gouvernements se succèdent en moins de 11 ans et un seul dépasse les dix-huit mois d'existence.

Sur le plan extérieur, la guerre en Indochine marquée par le désastre de Diên Biên Phu (7 mai 1954) met en évidence l'échec de la politique coloniale. Le radical Pierre Mendès-France, ennemi de la politique coloniale menée jusqu'à présent, est amené au pouvoir le 18 juin et signe la paix en Indochine. Il abandonne la répression au Maghreb. Le début de l'insurrection algérienne, le 1er novembre 1954, permet aux ennemis de Mendès-France de le faire tomber.

La fin de la IVe République

Les successeurs de Mendès-France suivent son exemple en matière de décolonisation au Maroc et en Afrique noire (loi-cadre Defferre en juin 1956), mais l'Algérie s'enfonce dans la guerre civile. Le 2 janvier 1956, des législatives anticipées donnent la victoire à la coalition du Front républicain (SFIO, Parti radical, républicains sociaux). Le socialiste Guy Mollet, président du Conseil à partir du 1er février, s'engage dans une politique de guerre à outrance et obtient une victoire militaire en Algérie sur le Front de libération nationale (FLN). Néanmoins, l'engrenage terrorisme/répression et l'usage de la torture, ainsi que l'expédition de Suez (Égypte), lassent l'opinion publique française et isole le pays sur la scène internationale. En Algérie, militaires, colons français et indigènes pro-français craignent un abandon de la part des autorités. L'investiture du MRP Pierre Pfilmlin (président du Conseil), le 13 mai 1958, donne lieu à de grandes manifestations à Alger de la part des partisans de l'Algérie française. Un Comité de salut public insurrectionnel est institué et fait appel au général de Gaulle. Sous la pression du Comité, le président René Coty se résout à investir celui-ci le 1er juin à la tête d'un gouvernement d'union nationale, dans la légalité. Dès le lendemain, la remise par l'Assemblée des pleins pouvoirs au général, ainsi que le droit de réviser la Constitution, marque la fin de la IVe République.

La République gaullienne (1958-1973)

Les premières années de la Ve République (1958-1962)

Le 28 septembre 1958, le projet de Constitution est soumis au référendum et le « Oui » l'emporte avec 80 % des suffrages. Cette Constitution donne une place prééminente au président de la République, élu pour 7 ans par un collège de 80 000 notables. Il peut dissoudre l'Assemblée, organiser des référendums, et exercer des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. Le rôle du gouvernement est renforcé au détriment du Parlement bicaméraliste (Assemblée nationale et Sénat).

Fin novembre, les législatives voient le recul du PC, de la gauche anti-gaulliste et des poujadistes ; l'Assemblée est largement dominée par le parti gaulliste (UNR : Union pour la Nouvelle république) et les indépendants de droite. Le 21 décembre, de Gaulle est élu président de la République et nomme en janvier Michel Debré premier ministre. Antoine Pinay, ministre des Finances, créé le nouveau franc (100 anciens francs). Les colonies d'Afrique noire accèdent à l'indépendance en maintenant des liens de coopération étroits avec la France. Le 28 octobre 1962, de Gaulle propose une modification de la Constitution, permettant l'élection au suffrage universel du président de la République, approuvée par 62 % des votants malgré l'opposition de tous les partis non-gaullistes.

En Algérie, de Gaulle propose une « paix des braves » sans garanties (septembre 1958) avant de se prononcer pour l'autodétermination un an plus tard. Le 8 janvier 1961, un référendum approuve l'autodétermination à 75 %. Le 18 mars 1962, les accords d'Évian sont signés avec le FLN, reconnaissant l'indépendance de l'Algérie, approuvée à 90 % lors du référendum du 8 avril par les Français métropolitains. Cette politique est vécue comme une trahison par les partisans de l'Algérie française, qui avaient porté de Gaulle au pouvoir quatre ans plus tôt. Ces derniers organisent successivement l'insurrection de janvier 1960 à Alger, le putsch des généraux en 1961 (tentative de coup d'État à Alger) puis le contre-terrorisme de l'OAS (Organisation armée secrète) les derniers mois.

La République gaullienne à son apogée

Débarrassé du « boulet » algérien, de Gaulle peut enfin se consacrer à sa priorité : faire retrouver à la France son rang de grande puissance. La première explosion d'une bombe atomique à Reggane (dans le Sahara) en février 1960 marque l'indépendance de la France au niveau nucléaire. De Gaulle se retire du commandement intégré de l'OTAN en 1966 et parvient à faire fermer les bases américaines sur le territoire français. Malgré le soutien apporté aux États-Unis lors des grandes crises (les missiles de Cuba, 1962), le général n'hésite pas à s'écarter de la ligne américaine : reconnaissance de la Chine de Mao en 1964, condamnation de l'intervention américaine au Vietnam et hostilité à la riposte israélienne au blocus du détroit de Tiran par l'Égypte (1967). Au niveau européen, contre une Europe supranationale, de Gaulle prône une Europe des nations élargie, « de l'Atlantique à l'Oural ». En revanche, il refuse par deux fois l'adhésion du Royaume-Uni, « cheval de Troie » des États-Unis.

Les années soixante voient l'accélération de la modernisation économique entamée sous la IVe République. La France, allégée de son empire colonial, devient le troisième exportateur mondial, l'industrie se développe (près de 40 % du PIB en 1973), l'agriculture se modernise et le secteur tertiaire s'accroît (la moitié des actifs en 1973).

Les retombées économiques sur la population se font d'une manière inégale. Le petit commerce décline au profit des grandes surfaces, la poursuite de l'urbanisation entraîne la prolifération des grands ensembles, le monde ouvrier (des OS aux ouvriers qualifiés de l'industrie de pointe) est de plus en plus nombreux (8,3 millions d'ouvriers en 1973). Entre 1960 et 1975, le revenu national par habitant est presque multiplié par deux ; la machine à laver, le réfrigérateur, le téléviseur, l'automobile font leur entrée dans la majorité des foyers (dont les foyers ouvriers). La population jeune accède de plus en plus à l'Université qui peine à s'adapter à cette situation nouvelle.

De la crise de mai 1968 à la crise de 1973

Dans les années 1960, la gauche travaille à moderniser son programme. Lors de l'élection présidentielle de 1965, à la surprise générale, François Mitterrand met en ballotage de Gaulle qui n'est réélu au second tour qu'avec 55 % des voix. L'opposition de la gauche non communiste s'organise dans une Fédération de la gauche démocrate et socialiste (FGDS) autour de Mitterrand. Les élections législatives de mars 1967 font reculer le parti gaulliste à l'Assemblée.

En mai 1968 éclate une révolte étudiante, née à Nanterre et se propageant à la Sorbonne, qui se place dans le mouvement général de contestation de l'autorité et de la société de consommation. La répression policière entraîne un mouvement de solidarité et une grève générale le 13 mai. La contestation étudiante se poursuit avec le monde ouvrier (occupations d'usine, manifestations). Les accords de Grenelle le 27 mai ne suffisent pas à calmer le mécontentement. De Gaulle parvient néanmoins à reprendre la main le 30 mai en annonçant des élections anticipées les 23 et 30 juin qui voient un raz-de-marée en faveur du parti gaulliste (UDR, Union pour la défense de la République). Échec politique, mai 68 est un succès culturel qui provoque une libéralisation des murs et annonce les mouvements féministes, écologistes, pro-immigrés des années 1970.

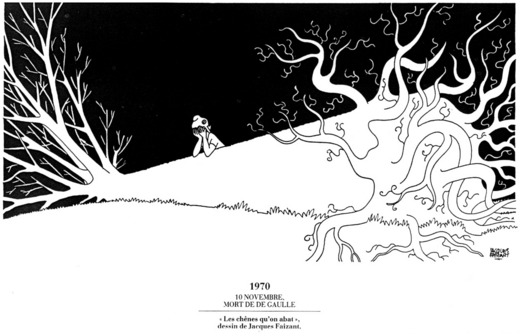

De Gaulle tente de répondre au mouvement avec une réforme libérale de l'Université (loi Faure) et un projet de régionalisation soumis au référendum. Transformé en plébiscite, ce dernier projet rassemble tous les adversaires du général contre lui. Le 27 avril 1969, le « non » l'emporte avec 53 % des suffrages et de Gaulle donne aussitôt sa démission. Sa mort le 9 novembre 1970 entraîne des funérailles largement suivies par les Français.

Dessin de Jacques Faizant paru le lendemain de la mort de De Gaulle, ici représenté en chêne abattu.

Aux élections présidentielles de juin 1969, Georges Pompidou, premier ministre de 1962 à 1968, l'emporte avec 58 % des voix au second tour. Son mandat est marqué par la poursuite de la politique étrangère gaulliste tout en l'assouplissant (entrée du Royaume-Uni dans la CEE), la modernisation économique et agricole, le développement de l'automobile au détriment des autres transports et l'amorce de la régionalisation (« loi portant création des régions », 1972). Les premiers effets du choc pétrolier se font sentir dès 1973. La mort prématurée de Pompidou, le 2 avril 1974, marque la fin de la « République gaulliste » et coïncide au niveau économique avec le début des « Vingt piteuses ».

Bibliographie :

Jean-François SIRINELLI (dir), La France de 1914 à nos jours, Paris, PUF, 2004.

Documents liés :

Aucun document n'est lié à ce cours pour le moment.

Partagez ce cours sur un forum (bbcode):

Partagez ce cours sur un site web ou un blog (html):

La page a eu recours à la base MySQL.

Naissance de : Jules Favre, homme politique français (1809-1880).

Décès de : Nadar, né Félix Tournachon, photographe français (1820-1910).

| Top 3 du concours du mois |

|---|

Vous êtes ...

Digital discoveries

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Francais

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Site Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne Avis

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne Retrait Immédiat

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleur Casino En Ligne Français

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne De France

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Site De Casino En Ligne

- Sweet Bonanza Fruits Avis

- Paris Sportif Ufc Mma

- Casino En Ligne Fiable

- Meilleur Casino En Ligne France

- Meilleurs Nouveaux Casinos En Ligne

- Bonus Sans Depot Casino

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleur Casino En Ligne

- Meilleure Casino En Ligne

- Meilleur Nouveau Casino En Ligne