« Je dois avouer, à la honte de mes propres compatriotes, qu’à l’origine, j’ai été enlevé et trahi par des hommes de ma couleur, et qu’ils ont été la cause première de mon exil et de mon esclavage » écrit l’ancien esclave Ottobach Cuguano dans son livre autobiographique publié en 1787. L’aspect africain de la traite a été peu étudié, comme le note l’historien Tidiane Diakité. En effet, les Africains ne furent pas seulement victimes, mais aussi acteurs actifs dans cette traite qui fut la plus intense de l’Histoire (environ 11 millions de déportés en quatre siècles) : « Sans la participation active et intéressée des Africains eux-mêmes, la traite atlantique n’aurait eu ni l’importance ni la durée qu’on lui connaît » (Tidiane Diakité).

Les grandes phases de la traite

Au commencement, les Portugais (XVe-XVIe siècles)

Les Portugais abordent les premiers la côte africaine au XVe siècle et y installent des ports d’escale pour le ravitaillement de leurs navires. Le commerce des esclaves n’est pas leur but premier, il apparaît ensuite quand ceux-ci découvrent un continent non dépourvu de ressources intéressantes. Les premiers esclaves sont transportés vers le Portugal. Quelques décennies plus tard, les premières plantations de canne à sucre au Brésil et l’interdiction de l’esclavage des Indiens entraînent un fort besoin de main d’oeuvre. Aussi, les Portugais constatent que l’esclavage était déjà pratiqué en Afrique bien avant l’arrivée des Européens, par les Africains entre eux. Au nom de la morale (arracher des Noirs à leurs tyrans) et de la religion (en faire des catholiques), les Portugais enlèvent des Africains pour les porter dans leurs colonies. Les Espagnols se joignent rapidement aux Portugais (XVIe siècle). Les premiers temps de la traite, au XVe siècle, sont marqués par le rapt des Noirs par les Portugais eux-mêmes ; cependant des Portugais perdent la vie lors de ces expéditions. Ils finissent par choisir l’échange plutôt que la razzia, ce qui les conduit à signer des traités avec les rois africains. Ceux-ci leur livrent des esclaves en échange de marchandises. Un commerce triangulaire se met en place : les navires européens apportent en Afrique des marchandises pour les Africains, puis de l’Afrique se dirigent vers les colonies américaines avec à leur bord des esclaves, et reviennent de l’Amérique vers l’Europe avec les produits des colonies.

L’intensification de la traite au XVIIe siècle

Les autres puissances européennes s’engagent dans la traite aux XVIe-XVIIe siècles, y étant hostiles au XVIe siècle au nom de principes moraux. L’opposition à la traite disparaît sous le poids des impératifs économiques. En France, la traite n’est autorisée officiellement qu’en 1670, mais dès le règne de Louis XIII, les positions françaises s’assouplissent et des négriers français font le commerce des esclaves. En 1672, le futur roi d’Angleterre Jacques Stuart créé la Royal African Company, succédant à la Compagnie des aventuriers d’Afrique de 1661. La Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, fondée en 1621, s’adonne à la traite à partir de 1635. Suédois et Danois viennent également acheter des esclaves. L’argument religieux justifie ce commerce : « Ce commerce paraît inhumain à ceux qui ne savent pas que ces pauvres gens sont idolâtres ou mahométans, et que les marchands chrétiens en les achetant de leurs ennemis, les tirent d’un cruel esclavage et leur font trouver dans les îles où ils sont portés, non seulement une servitude plus douce, mais même la connaissance du vrai Dieu et la voie du salut » (Jacques Savary, Le Parfait négociant, Paris, 1675). Les Européens se disputent les places, nouent des traités avec les rois africains de la côte, louent des emplacements pour construire des dizaines de petits fortins et comptoirs (sources supplémentaires de revenus pour les potentats locaux).

L’âge d’or de la traite dominé par les Anglais (XVIIIe siècle) et les abolitions (XIXe siècle)

La fin du XVIIe siècle est marqué par la domination française, les Français ayant très bonne réputation auprès des rois africains, tant pour la qualité de leurs produits que pour la puissance qu’ils affichent. Beaucoup de rois africains fascinés par la France demandent ainsi à avoir un portrait de Louis XIV. Au XVIIIe siècle, les Anglais supplantent les Français. Par le nombre de leurs navires négriers, le nombre d’esclaves transportés et le dynamisme de leurs ports, les Britanniques tiennent le haut du pavé. Selon l’historien Hugh Thomas, ce pays a transporté plus de 100.000 esclaves noirs entre 1721 et 1730 et plus de 250.000 entre 1761 et 1770. La France reste performante, ayant transporté 270.000 esclaves dans la décennie 1780.

Paradoxalement, c’est de la nation ayant été la plus engagée dans la traite au XVIIIe siècle, l’Angleterre, que vient le mouvement abolitionniste au XIXe siècle. William Pitt le jeune, Premier ministre, fait un discours en faveur de l’abolition de la traite devant la Chambre des communes en 1792. La traite, dit-il, « est le plus grand mal effectif qui eût jamais frappé l’espèce humaine ». La Grande-Bretagne oeuvre en 1815 pour que les puissances réunies au Congrès de Vienne adoptent la « Déclaration des puissances sur l’abolition de la traite des Nègres ». Au cours du XIXe siècle, la Grande-Bretagne va jusqu’à faire pression sur les potentats africains locaux pour l’arrêt de la traite, par les menaces ou les compensations financières. En 1803, le Danemark abolit la traite, en 1807 le Parlement britannique et les Etats-Unis font de même, la France en 1817 (même si des négriers violent la loi jusqu’au milieu des années 1820). Pour l’abolition de l’esclavage il faut attendre quelques décennies de plus : 1833 pour la Grande-Bretagne, 1848 pour la France, 1863 pour les Pays-Bas, 1865 pour les Etats-Unis, 1886 pour Cuba, 1888 pour le Brésil. L’esclavage se poursuit cependant sur le continent africain, entre les Noirs, ce qui constitue l’un des motifs moraux de la colonisation européenne (« civiliser » l’Afrique).

Le rôle actif des Africains dans la traite

Capturer les esclaves, l’affaire des Africains

Les rois et chefs africains, pour honorer les traités passés avec les Européens, mettent en branle tout un réseau. Des chasseurs et rabatteurs de captifs ramènent ces marchandises humaines sur la côte puis d’autres intermédiaires prennent le relai pour la négociation. Des soldats africains gardent les comptoirs des Européens, et des captifs, non envoyés dans les colonies, travaillent pour les comptoirs européens (dans les champs et plantations ou exécutant d’autres travaux). Le roi ou chef supervise la traite. Pour les premiers temps de la traite, les pombeiros, métis issus de mariages entre Portugais émigrés en Afrique et locaux, jouent un rôle très actif, pénétrant dans le continent et participant aux rapts.

Dans les premiers temps de la traite, les rois africains livrent ce qui est à portée de main : indésirables et asociaux, condamnés pour crimes divers, ou incapables de rembourser une dette. La demande devenant plus forte, cette catégorie ne suffit plus. La guerre devient le moyen le plus efficace de se procurer des captifs : les Etats de la côte attaquent alors leurs ennemis traditionnels ou des peuples plus faibles. Au XVIIIe siècle, au moment où la traite est la plus développée, les royaumes africains de la côte sont en état de guerre quasi-permanente. D’autres solutions pour se procurer des esclaves consistent à multiplier artificiellement le nombre de délinquants, en poussant à la faute ; à utiliser la ruse vis-à-vis de personnes qui seront vendues comme esclaves ; à se débarrasser de ses proches (épouses, enfants, etc.) indésirables en les vendant aux négriers sous des prétextes parfois futiles.

Les rois africains, incontournables intermédiaires

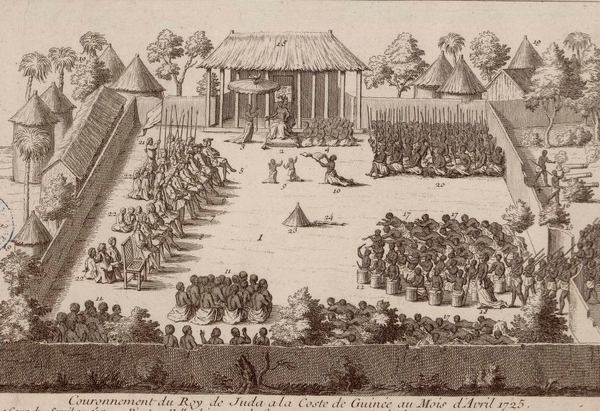

Couronnement du roy de Juda a la coste de Guinée au mois d’avril 1725.

A sa gauche, ses quarante femmes assises par terre, à sa droite les Européens.

Les Africains capturant les esclaves, les Européens sont totalement dépendants des rois locaux. En échange des captifs, ils leur livrent des fusils et de la poudre (indispensables aux Africains pour faire la guerre et ainsi faire des prisonniers de guerre réduits en esclavage et vendus), de l’eau-de-vie (très prisée), des textiles, des ustensiles, de la verroterie, du tabac, etc. Les Africains se familiarisent avec les produits européens, et deviennent de plus en plus exigeants.

Le XVIIIe siècle est un siècle d’or pour les rois africains, le coût des esclaves étant bien plus élevé qu’aux XVIe et XVIIe siècles du fait d’une demande bien plus forte. Les puissances européennes se faisant concurrence, les potentats locaux sont à même d’imposer leurs exigences, réclamant des marchandises très précises aux Européens. Les intermédiaires africains des Européens ne se privent pas de lever un certain nombre de taxes : « A Badagry, le capitaine Dubosque est joué par un certain M. Acran, qui, non content d’exiger la bienvenue d’usage, réclame les « premières coutumes » [cadeaux], puis les « arrières coutumes », au total plus de huit mille livres. C’est peut-être au pays d’Angola que les sangsues sont les plus actives : il faut payer les grandes coutumes d’ancrage et de libre trafic, les droits de bienvenue au roi, au manfouc [commandant de district], au mambouc [prince héritier] au macaye [Premier ministre], plus les droits d’arrivée et naturellement toute la kyrielle des courtages aux trente-trois spécialistes dûment autorisés sur la place de Cabinda, sans oublier les pourboires aux gardes tentes, garçons de comptoirs, porteurs d’eau, piroguiers » (Archives nationales, cité par Tidiane Diakité, La traite …, p. 140).

De ce fait, de véritables fortunes se constituent, aussi bien chez les Européens que chez les rois africains. Tegbessou, roi du Dahomey, est l’un de ceux qui s’enrichissent le plus : en 1750, ce roi, qui vend 9000 personnes par an, a un revenu annuel estimé à 250.000 livres sterling, soit bien plus que les plus riches trafiquants de Liverpool et de Nantes, et quatre à cinq fois le revenu annuel des plus riches propriétaires terriens d’Angleterre !

Les rois africains face à la traite : leurs jugements

Certains rois africains ont refusé de vendre des captifs aux négriers européens. Au XVIe siècle, « le roi du Rio Sanguin nous dit Villault, ne voulait boire ni vin ni eau-de-vie […]. Et un prince du Congo refusa toujours de vendre ses compatriotes à des Européens. » (André Ducasse, Les Négriers et le trafic des esclaves, Paris, Hachette, 1948, cité par T. Diakité, La traite …, p. 162). En 1641, le roi Garcia II du Congo, après la conquête de plusieurs possessions portugaises, proches de son royaume, par les Hollandais, se déclare disposé à continuer à commercer comme avec les Portugais, mais refuse la vente de Noirs, car ce sont, dit-il, « ni de l’or, ni du drap, mais des créatures ».

A côté de ces rois et chefs « humanistes », beaucoup d’autres n’hésitent pas à vendre, et, au XIXe siècle, s’opposent même à la fin de la traite. En effet, quatre grands royaumes côtiers ont construit, aux XVIIIe-XIXe siècles, leur prospérité et fortune au commerce des esclaves : le Bénin, le Dahomey, l’Ashanti et l’Oyo.

Le roi Pepple de Bonny (Nigeria) déclare à son interlocuteur anglais, au XIXe siècle : « Nous pensons que cette traite doit continuer – c’est le verdict de notre oracle et de nos prêtres. Ils prétendent que votre pays, malgré sa puissance, ne peut arrêter un commerce prescrit par Dieu lui-même. » (cité par T. Diakité, La traite …, p. 188). Le roi Ghézo du Dahomey souligne que la traite est profondément ancrée chez ses sujets, en 1840 : « La traite a constitué le principe directeur de mon peuple. C’est la source de sa gloire et de sa richesse. Ses chants célèbrent nos victoires et la mère endort son enfant avec des accents de triomphe en parlant de l’ennemi réduit en esclavage. Puis-je en signant […] un traité, changer les sentiments de tout un peuple ? » (cité par T. Diakité, La traite …, p. 189).

Pour vaincre les résistances, le gouvernement anglais, qui se fait gendarme en Afrique, doit, au XIXe siècle, signer des traités donnant des compensations financières aux rois locaux en échange de la fin de la traite. Ainsi, en 1817, les Britanniques signent un traité avec Radama, roi du Madagascar, lui allouant 10.000 dollars annuels pendant trois ans contre son engagement à renoncer à la traite. Parfois, l’intransigeance des chefs africains oblige à recourir à la force : le roi Docemo du golfe de Guinée est ainsi déposé à la suite d’interventions militaires.

Bibliographie :

DIAKITÉ Tidiane, La traite des Noirs et ses acteurs africains, Paris, Berg international, 2008.

LUGAN Bernard, Histoire de l’Afrique, des origines à nos jours, Paris Ellipses, 2009.